目录

快速导航-

卷首 | 从课程发展角度理解跨学科学习

卷首 | 从课程发展角度理解跨学科学习

-

专栏 | “物质的变化”单元跨学科教学实践

专栏 | “物质的变化”单元跨学科教学实践

-

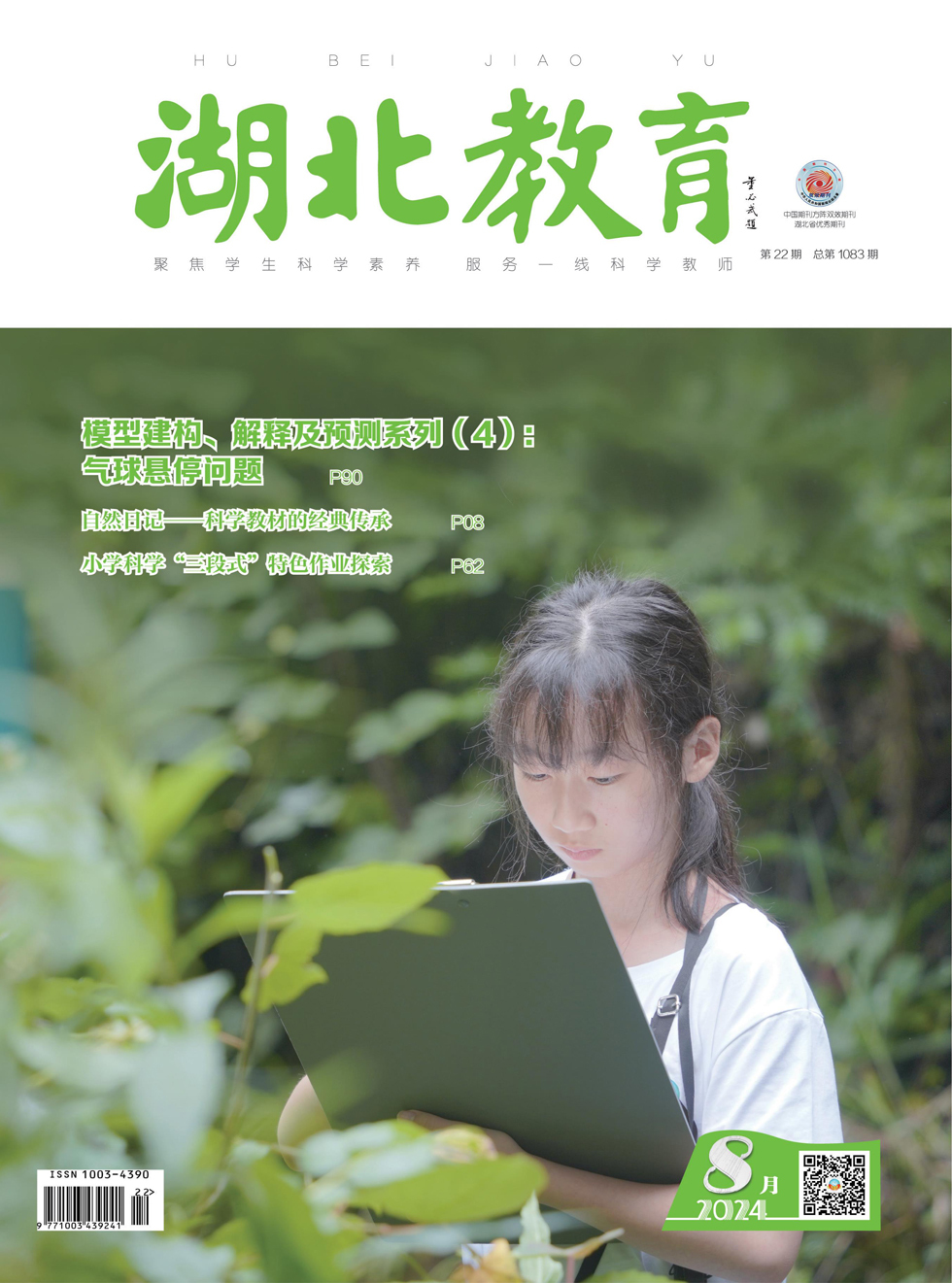

专栏 | 自然日记——科学教材的经典传承

专栏 | 自然日记——科学教材的经典传承

-

专栏 | 巧借科普剧助力学生理解科学知识

专栏 | 巧借科普剧助力学生理解科学知识

-

专栏 | 社会性科学议题的项目实践探索

专栏 | 社会性科学议题的项目实践探索

-

专栏 | “船的研究”单元项目化学习策略初探

专栏 | “船的研究”单元项目化学习策略初探

-

专栏 | 小学科学即时性复习策略

专栏 | 小学科学即时性复习策略

-

专栏 | 智能学习平台支持的“茶韵满园”项目探索

专栏 | 智能学习平台支持的“茶韵满园”项目探索

-

专栏 | 《漂浮的船》教学片段与评析

专栏 | 《漂浮的船》教学片段与评析

-

专栏 | 《昼夜的交替》教学片段与分析

专栏 | 《昼夜的交替》教学片段与分析

-

专栏 | 基于建构主义理论教学《昆虫》

专栏 | 基于建构主义理论教学《昆虫》

-

专栏 | “船的研究与创意设计”项目化教学实践

专栏 | “船的研究与创意设计”项目化教学实践

-

专栏 | 例谈大单元教学实践策略

专栏 | 例谈大单元教学实践策略

-

实践 | 高效科普阅读的指导策略

实践 | 高效科普阅读的指导策略

-

实践 | 基于数学模型深化理解科学问题

实践 | 基于数学模型深化理解科学问题

-

实践 | 浅析“童创未来”项目的五大支柱

实践 | 浅析“童创未来”项目的五大支柱

-

实践 | 基于深度思维教学《刺激与反应》

实践 | 基于深度思维教学《刺激与反应》

-

实践 | 家校社协同育人的生态教育新思路

实践 | 家校社协同育人的生态教育新思路

-

实践 | 科学课堂要注重学生的探究体验

实践 | 科学课堂要注重学生的探究体验

-

实践 | 科学课堂如何促进学生思维发展

实践 | 科学课堂如何促进学生思维发展

-

实践 | 小学科学“三段式”特色作业探索

实践 | 小学科学“三段式”特色作业探索

-

实践 | 促进深度学习的小学科学问题链设计

实践 | 促进深度学习的小学科学问题链设计

-

实践 | 小学科学课堂表现性评价策略

实践 | 小学科学课堂表现性评价策略

-

实践 | “四维”推进:工程实践活动的序列进阶

实践 | “四维”推进:工程实践活动的序列进阶

-

实践 | 基于“系统与模型”教学《血液循环》

实践 | 基于“系统与模型”教学《血液循环》

-

实践 | 光苞蓟

实践 | 光苞蓟

-

实践 | 鹅掌楸

实践 | 鹅掌楸

-

观察 | 日照观测仪的制作与应用

观察 | 日照观测仪的制作与应用

-

观察 | “光的反射和折射”实验教具改进

观察 | “光的反射和折射”实验教具改进

-

观察 | 教师科学态度的国际研究综述

观察 | 教师科学态度的国际研究综述

-

观察 | 模型建构、解释及预测系列(4):气球悬停问题

观察 | 模型建构、解释及预测系列(4):气球悬停问题

-

观察 | 世界首份月背样品1935.3克

观察 | 世界首份月背样品1935.3克

-

观察 | 建瓯萌宝家里探究材料吸水性

观察 | 建瓯萌宝家里探究材料吸水性

-

观察 | 秭归开展“生动课堂”送教下乡活动

观察 | 秭归开展“生动课堂”送教下乡活动

-

观察 | 历城六中立足校园开展自然观察

观察 | 历城六中立足校园开展自然观察

-

观察 | 状元里小学开展“种桑养蚕”项目学习

观察 | 状元里小学开展“种桑养蚕”项目学习

登录

登录