目录

快速导航-

卷首 | 从“走路”走向“找路”

卷首 | 从“走路”走向“找路”

-

专栏 | 馆校结合开展跨学科学习的策略初探

专栏 | 馆校结合开展跨学科学习的策略初探

-

专栏 | 指向理性精神的思维型课堂实施路径

专栏 | 指向理性精神的思维型课堂实施路径

-

专栏 | 核心素养下科学思维进阶课堂的构建

专栏 | 核心素养下科学思维进阶课堂的构建

-

专栏 | 《我们来做“热气球”》教学片段与分析

专栏 | 《我们来做“热气球”》教学片段与分析

-

专栏 | 核心素养导向下跨学科主题教学策略

专栏 | 核心素养导向下跨学科主题教学策略

-

专栏 | 例谈小学科学思维评价的策略

专栏 | 例谈小学科学思维评价的策略

-

专栏 | 小学科学微活动教学初探

专栏 | 小学科学微活动教学初探

-

专栏 | 例谈实验材料的选择及创新利用

专栏 | 例谈实验材料的选择及创新利用

-

专栏 | 基于生活实际提高学生学习兴趣

专栏 | 基于生活实际提高学生学习兴趣

-

专栏 | 立足项目化活动培养学生工程思维

专栏 | 立足项目化活动培养学生工程思维

-

专栏 | 小学科学大单元教学设计策略研究

专栏 | 小学科学大单元教学设计策略研究

-

实践 | 基于模型建构的小学科学概念教学

实践 | 基于模型建构的小学科学概念教学

-

实践 | 做思评一体,促进学生科学思维发展

实践 | 做思评一体,促进学生科学思维发展

-

实践 | 指向深度学习的小学科学作业设计

实践 | 指向深度学习的小学科学作业设计

-

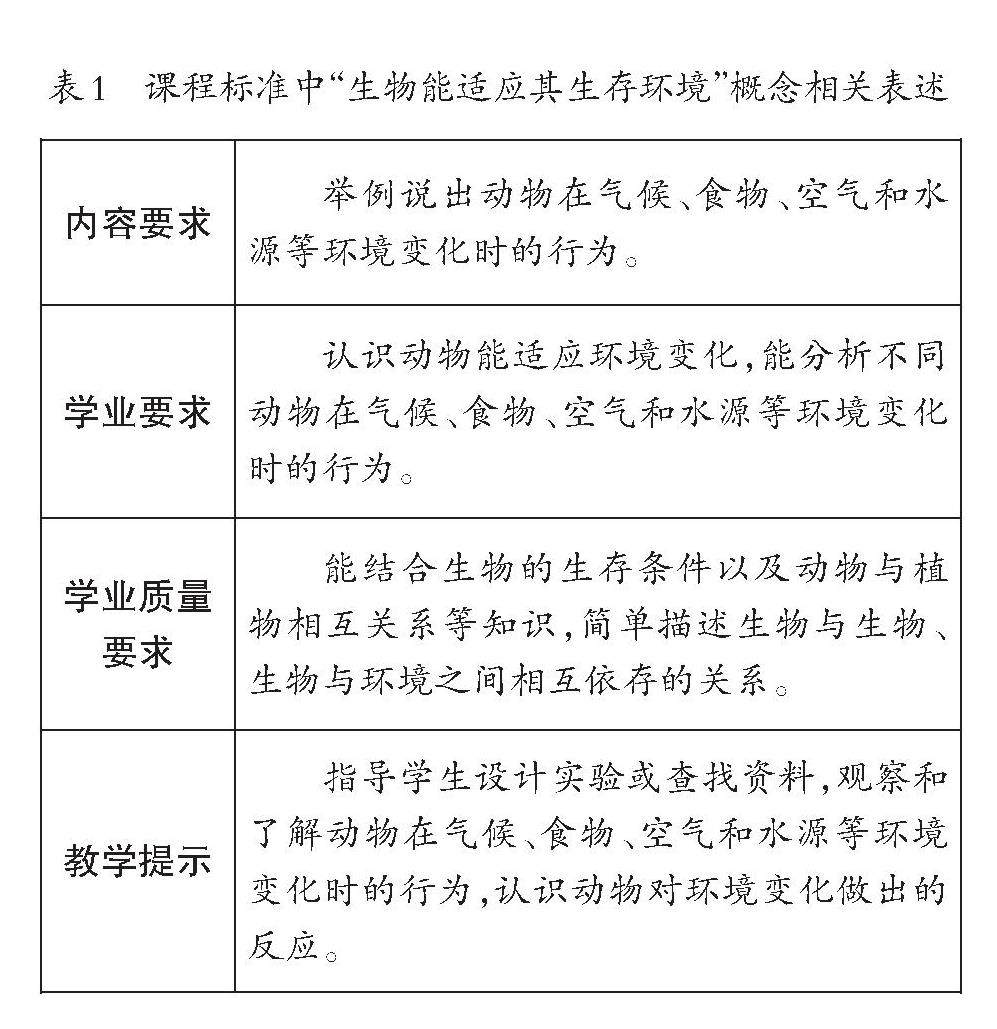

实践 | 以核心概念引领单元教学设计

实践 | 以核心概念引领单元教学设计

-

实践 | 大单元教学下科学概念层次模型与评估

实践 | 大单元教学下科学概念层次模型与评估

-

实践 | 让科学探究在真实情境中自然发生

实践 | 让科学探究在真实情境中自然发生

-

实践 | 跨学科概念的教学设计与实施

实践 | 跨学科概念的教学设计与实施

-

实践 | 《影子的秘密》三次试教与思考

实践 | 《影子的秘密》三次试教与思考

-

实践 | 基于素养导向教学《温度与水的变化》

实践 | 基于素养导向教学《温度与水的变化》

-

实践 | 发展核心概念,引领深度学习

实践 | 发展核心概念,引领深度学习

-

实践 | “制作船舶”项目化学习活动设计

实践 | “制作船舶”项目化学习活动设计

-

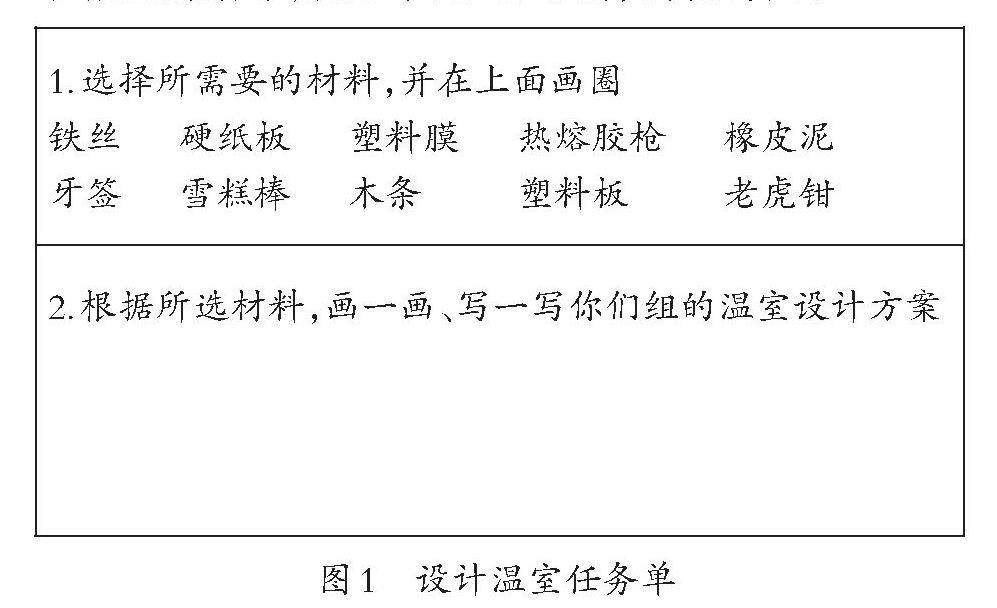

实践 | 基于项目化学习教学《做个小温室》

实践 | 基于项目化学习教学《做个小温室》

-

实践 | 德国STEM教育的实施及启示

实践 | 德国STEM教育的实施及启示

-

实践 | 基于核心概念整体设计教学

实践 | 基于核心概念整体设计教学

-

实践 | 荠

实践 | 荠

-

实践 | 芦荟

实践 | 芦荟

-

实践 | 土豆

实践 | 土豆

-

观察 | “热气球”实验改进

观察 | “热气球”实验改进

-

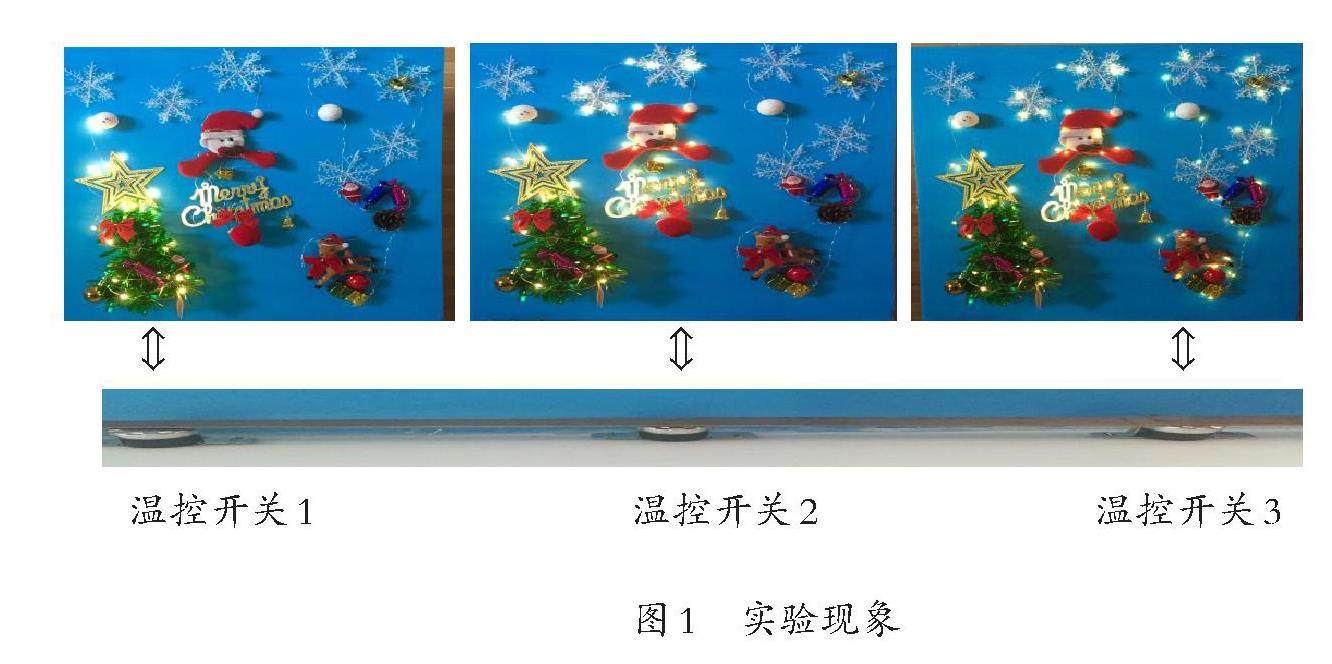

观察 | “圣诞主题”热传导演示仪

观察 | “圣诞主题”热传导演示仪

-

观察 | “热空气和冷空气”实验改进

观察 | “热空气和冷空气”实验改进

-

观察 | 海外国际学校积极创造力培养的经验和启示

观察 | 海外国际学校积极创造力培养的经验和启示

-

观察 | 模型建构、解释及预测系列(1):孟德尔的遗传因子

观察 | 模型建构、解释及预测系列(1):孟德尔的遗传因子

-

观察 | 新华网等共同举办科学教育研讨会

观察 | 新华网等共同举办科学教育研讨会

-

观察 | 北京亦庄实验小学首届京浙小院士论坛

观察 | 北京亦庄实验小学首届京浙小院士论坛

-

观察 | 全国科学教育实验校第26协同组开展线上研讨

观察 | 全国科学教育实验校第26协同组开展线上研讨

-

观察 | 株洲荷塘科学名师团队送教、送培永顺

观察 | 株洲荷塘科学名师团队送教、送培永顺

-

观察 | 河北“知了科普地图”上线

观察 | 河北“知了科普地图”上线

-

观察 | 杭州东冠小学大力推进数智校园建设

观察 | 杭州东冠小学大力推进数智校园建设

-

观察 | “全国百城万人自然笔记”工作推进会顺利举行

观察 | “全国百城万人自然笔记”工作推进会顺利举行

登录

登录