目录

快速导航-

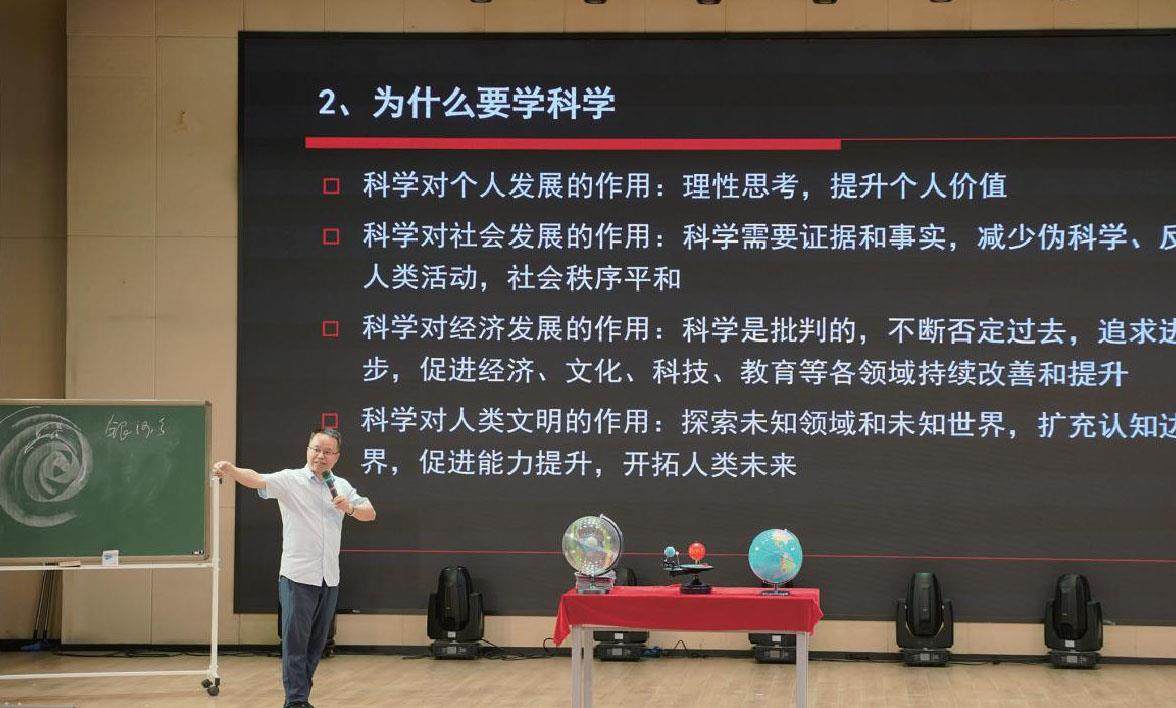

卷首 | 科学观念缘何代替科学知识

卷首 | 科学观念缘何代替科学知识

-

专栏 | 综合应用课《巧用力》教学实践

专栏 | 综合应用课《巧用力》教学实践

-

专栏 | 《东南西北》一课团队教研沙龙

专栏 | 《东南西北》一课团队教研沙龙

-

专栏 | “做一把仿生烧瓶刷”项目学习实践

专栏 | “做一把仿生烧瓶刷”项目学习实践

-

专栏 | 基于问题链视角的大单元教学设计

专栏 | 基于问题链视角的大单元教学设计

-

专栏 | 提升高阶思维的单元复习课设计策略

专栏 | 提升高阶思维的单元复习课设计策略

-

专栏 | “宇宙”单元思维型课堂教学实践

专栏 | “宇宙”单元思维型课堂教学实践

-

专栏 | 问题驱动培养学生的高阶思维

专栏 | 问题驱动培养学生的高阶思维

-

专栏 | 《撬杠的学问》教学片段与评析

专栏 | 《撬杠的学问》教学片段与评析

-

专栏 | 小学“科幻+”课程资源开发实践

专栏 | 小学“科幻+”课程资源开发实践

-

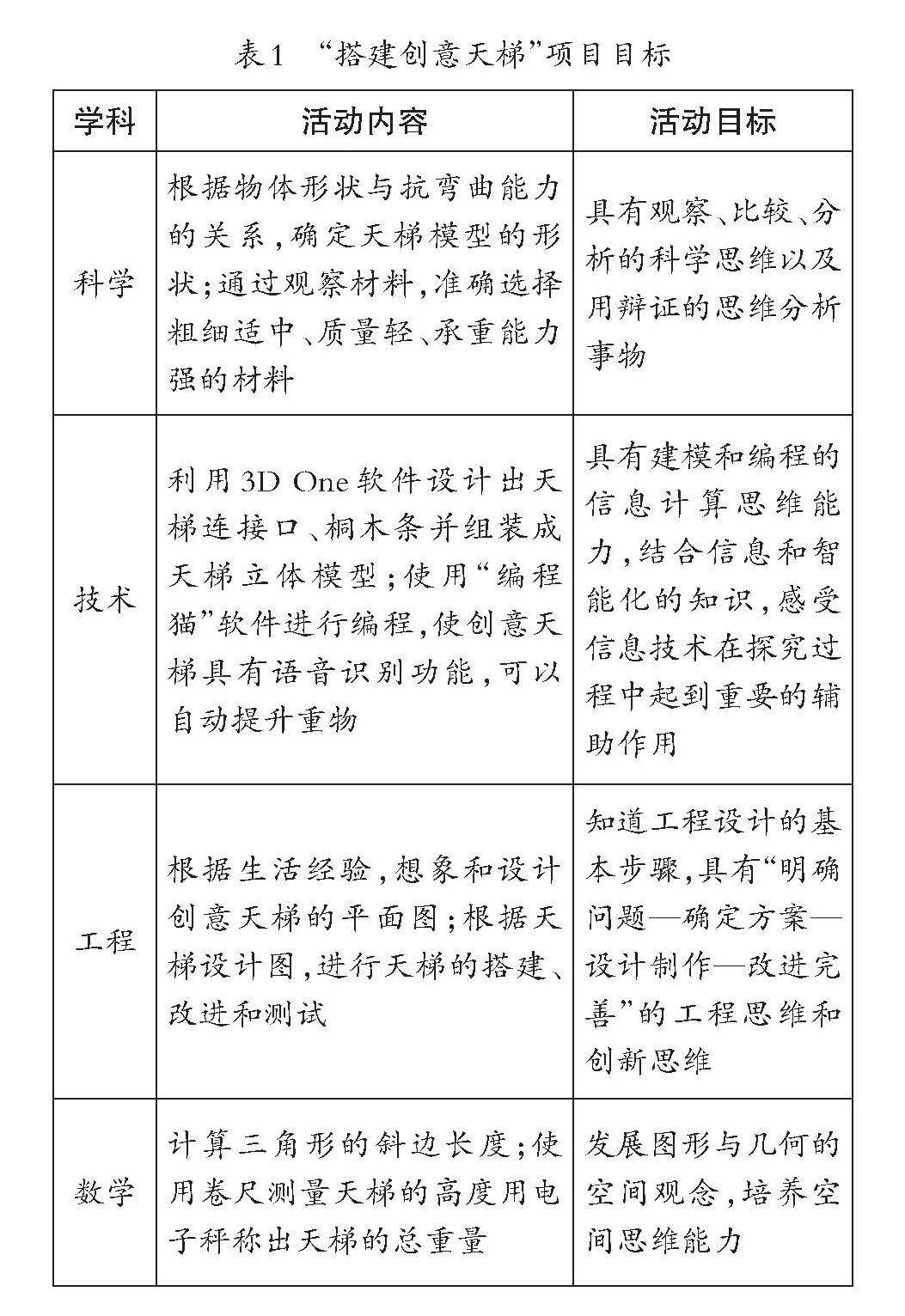

专栏 | STEM项目“搭建创意天梯”教学实践

专栏 | STEM项目“搭建创意天梯”教学实践

-

专栏 | 《植物的根》教学片段及评析

专栏 | 《植物的根》教学片段及评析

-

实践 | 积累关键经验 夯实思维历程

实践 | 积累关键经验 夯实思维历程

-

实践 | “智造一艘小船”主题深度学习实践

实践 | “智造一艘小船”主题深度学习实践

-

实践 | 说说公开课的选题策略

实践 | 说说公开课的选题策略

-

实践 | 聚焦思维历程 渗透科学史教育

实践 | 聚焦思维历程 渗透科学史教育

-

实践 | 指向科学概念建构的模型教学

实践 | 指向科学概念建构的模型教学

-

实践 | 从《食物链和食物网》教学看实验材料创新

实践 | 从《食物链和食物网》教学看实验材料创新

-

实践 | “校园鸟巢”项目设计与实施

实践 | “校园鸟巢”项目设计与实施

-

实践 | 试析智力游戏对学生科学思维发展的影响

实践 | 试析智力游戏对学生科学思维发展的影响

-

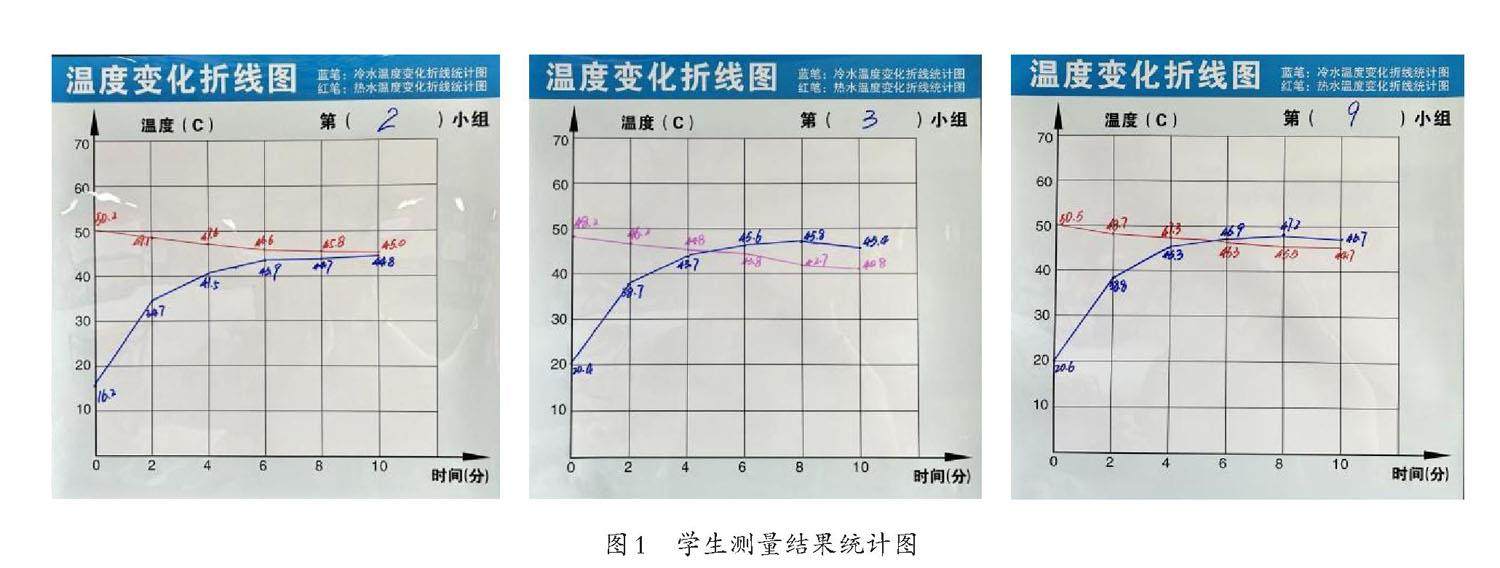

实践 | 科学课学生数据分析观念的培养策略

实践 | 科学课学生数据分析观念的培养策略

-

实践 | 在科学论证教学中培养学生高阶思维

实践 | 在科学论证教学中培养学生高阶思维

-

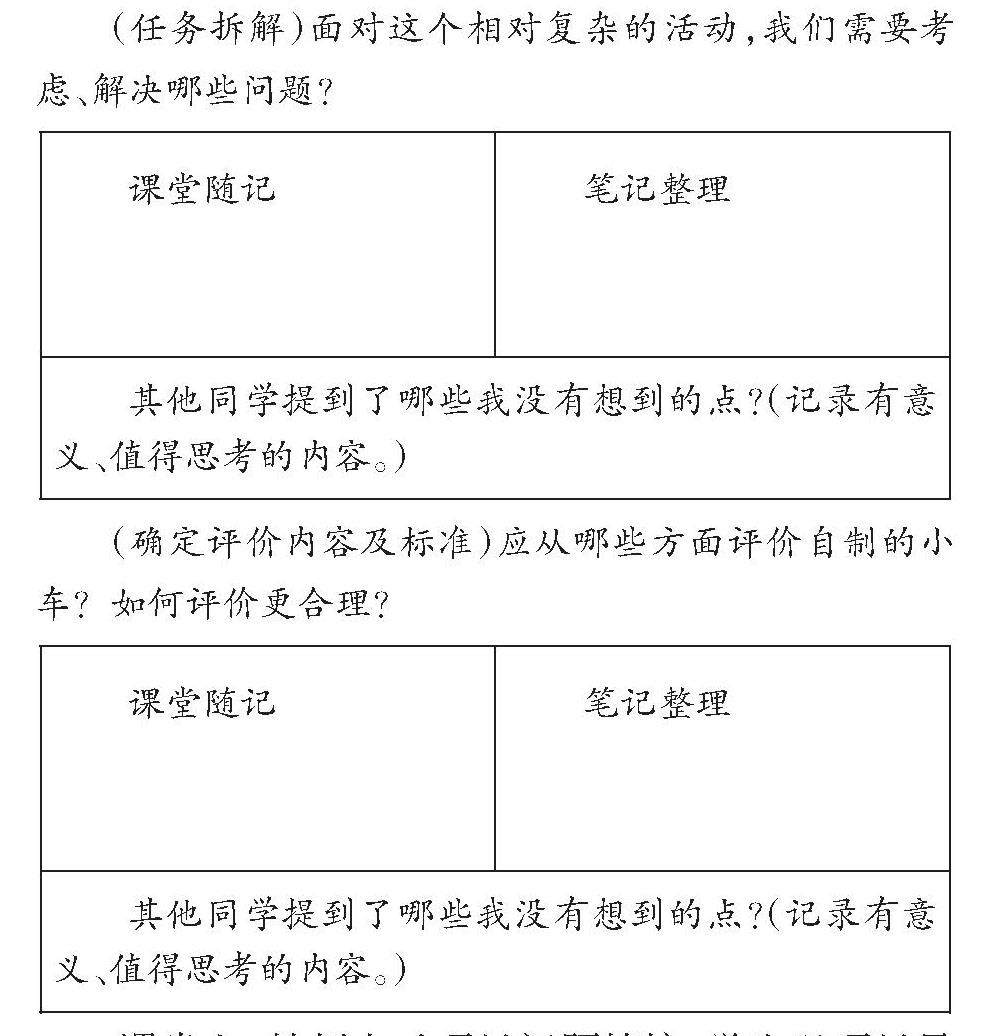

实践 | 项目式学习任务单的设计与应用

实践 | 项目式学习任务单的设计与应用

-

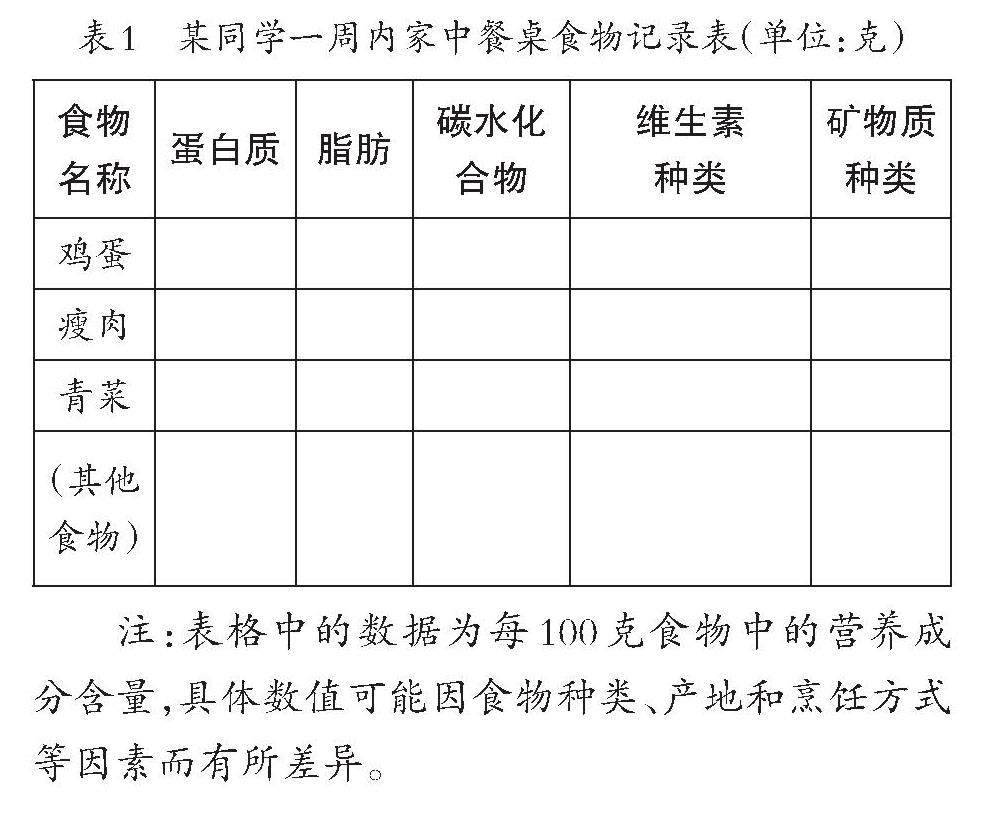

实践 | 基于STEAM理念的教学设计

实践 | 基于STEAM理念的教学设计

-

实践 | 风铃花

实践 | 风铃花

-

实践 | 枇杷

实践 | 枇杷

-

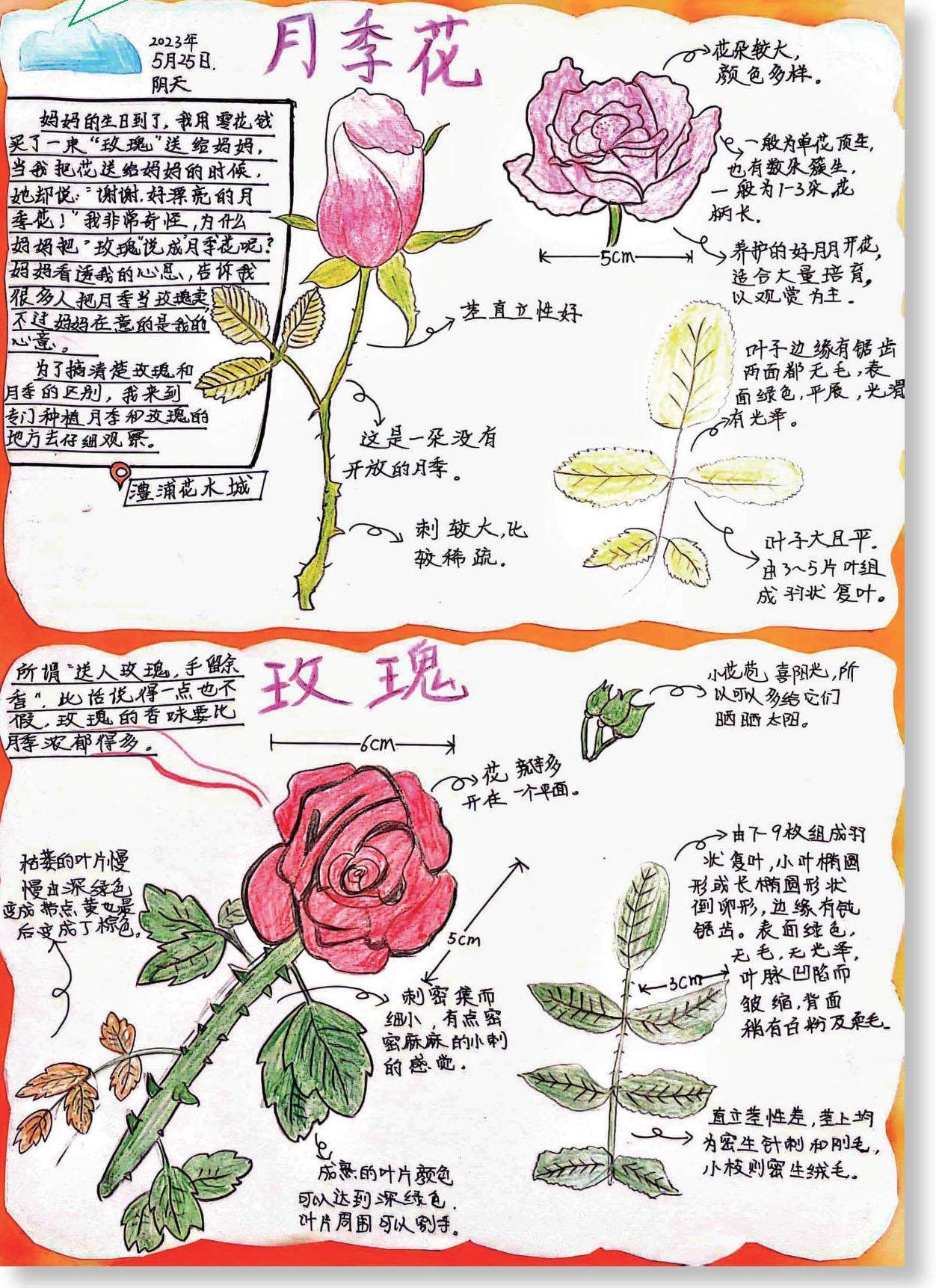

实践 | 月季和玫瑰

实践 | 月季和玫瑰

-

观察 | 契合·整合·融合:将信息技术应用于科学教学

观察 | 契合·整合·融合:将信息技术应用于科学教学

-

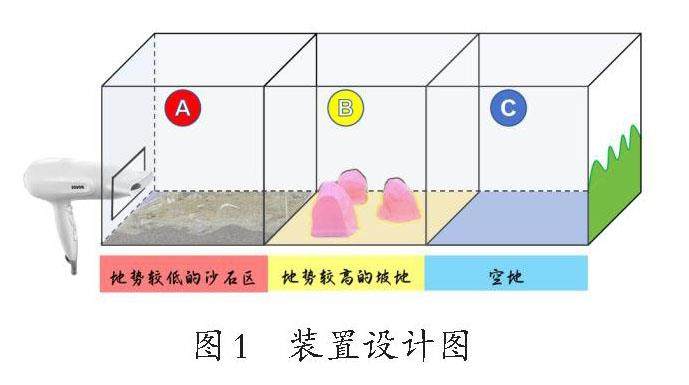

观察 | 风对地貌的作用探究模型

观察 | 风对地貌的作用探究模型

-

观察 | 美国呼吁加强科学教育:愿景、现实基础与行动建议

观察 | 美国呼吁加强科学教育:愿景、现实基础与行动建议

-

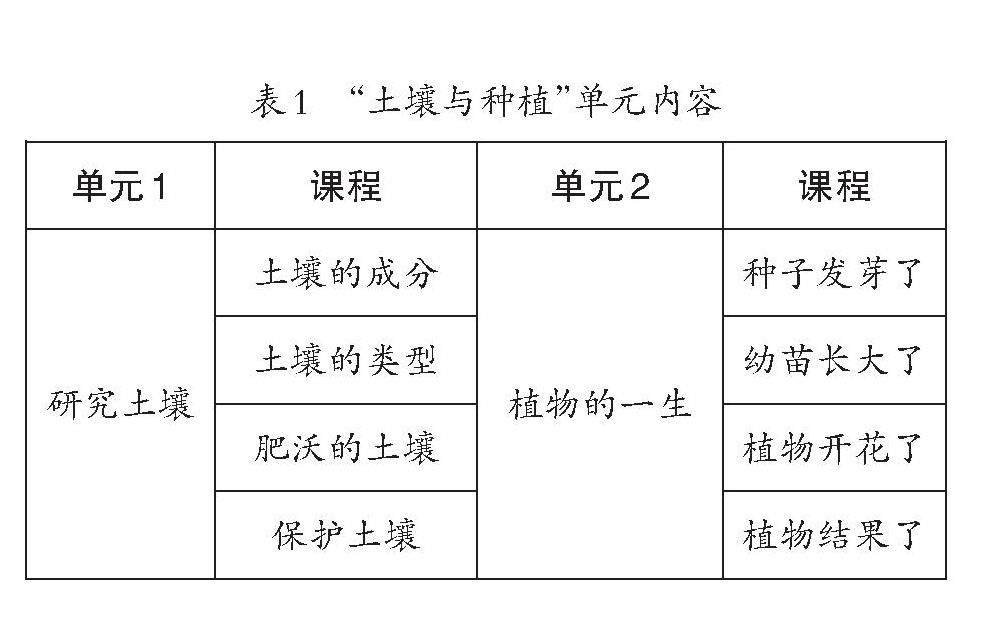

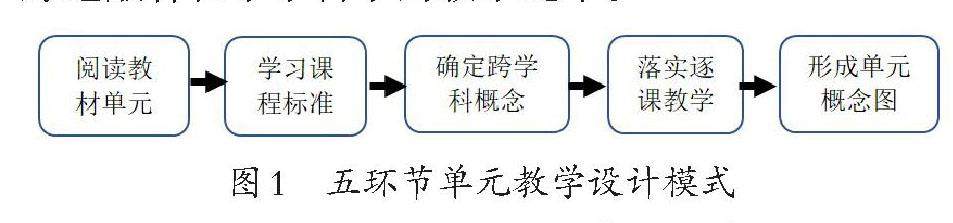

观察 | 指向跨学科概念的单元教学设计模式

观察 | 指向跨学科概念的单元教学设计模式

-

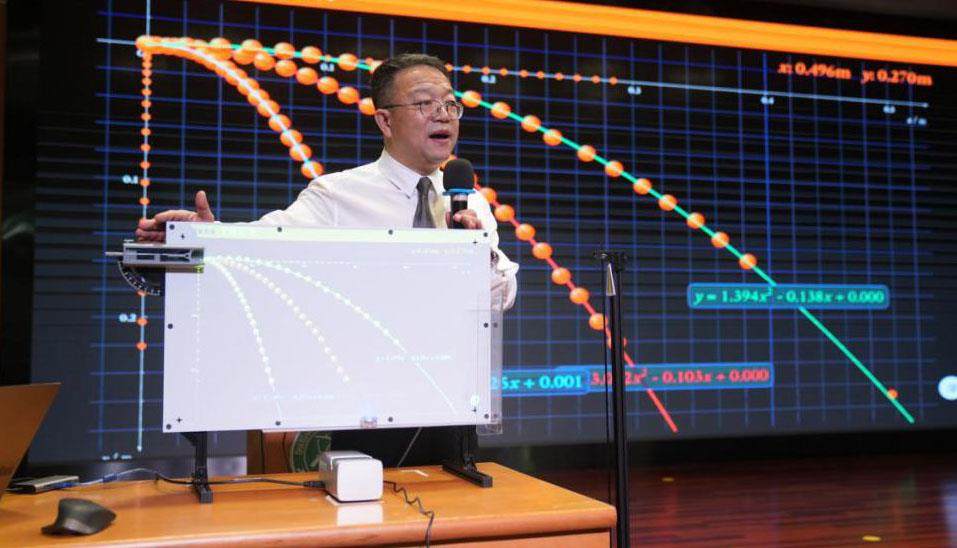

观察 | 模型建构、解释及预测系列(3):潮汐问题的建模

观察 | 模型建构、解释及预测系列(3):潮汐问题的建模

-

观察 | 2024中国自然教育大会

观察 | 2024中国自然教育大会

-

观察 | 大连西岗进修附校迎接教育部调研组指导

观察 | 大连西岗进修附校迎接教育部调研组指导

-

观察 | 爱牛全国公益科学魔法秀巡演23场

观察 | 爱牛全国公益科学魔法秀巡演23场

-

观察 | 浙江甬绍温嘉四地联合教研

观察 | 浙江甬绍温嘉四地联合教研

-

观察 | 江苏三地联合教研活动

观察 | 江苏三地联合教研活动

-

观察 | 苏州工业园区新城花园小学“科创集市”

观察 | 苏州工业园区新城花园小学“科创集市”

-

观察 | 上海DIS研发中心2024数字化实验教学研讨会

观察 | 上海DIS研发中心2024数字化实验教学研讨会

登录

登录