目录

快速导航-

传媒大讲坛 | 全面从严治党对外话语体系的构建要素与传播策略研究

传媒大讲坛 | 全面从严治党对外话语体系的构建要素与传播策略研究

-

传媒大讲坛 | 基于5W模式的“新闻学概论”课程思政路径探析

传媒大讲坛 | 基于5W模式的“新闻学概论”课程思政路径探析

-

新媒体纵横谈 | 真人互动短剧产业趋势探究

新媒体纵横谈 | 真人互动短剧产业趋势探究

-

新媒体纵横谈 | 网络微短剧中“爽文化”对受众心理的影响及其情感联系

新媒体纵横谈 | 网络微短剧中“爽文化”对受众心理的影响及其情感联系

-

新媒体纵横谈 | 图像叙事在公安思政教育中的困境与解决路径研究

新媒体纵横谈 | 图像叙事在公安思政教育中的困境与解决路径研究

-

融媒体探究 | “四全媒体“视域下传统媒体的现实困境与突破路径

融媒体探究 | “四全媒体“视域下传统媒体的现实困境与突破路径

-

融媒体探究 | 新媒体对出版业的影响研究

融媒体探究 | 新媒体对出版业的影响研究

-

广播电视音像 | 《广西故事》 中的符号建构与文化认同研究

广播电视音像 | 《广西故事》 中的符号建构与文化认同研究

-

广播电视音像 | 守正创新:技术生态变革下播音主持专业教育发展路径

广播电视音像 | 守正创新:技术生态变革下播音主持专业教育发展路径

-

广播电视音像 | 世界博览会宣传片的视听语言分析

广播电视音像 | 世界博览会宣传片的视听语言分析

-

图书报刊出版 | 讲好中国故事视域下原创儿童绘本高质量发展策略研究

图书报刊出版 | 讲好中国故事视域下原创儿童绘本高质量发展策略研究

-

图书报刊出版 | 基础教育类语文专业期刊赋能语文学科教研创新之思考

图书报刊出版 | 基础教育类语文专业期刊赋能语文学科教研创新之思考

-

图书报刊出版 | 晚明学术译著出版活动的社会动因与阅读取向双重探析

图书报刊出版 | 晚明学术译著出版活动的社会动因与阅读取向双重探析

-

图书报刊出版 | 工人报刊深化维权报道初探

图书报刊出版 | 工人报刊深化维权报道初探

-

图书报刊出版 | 科技期刊同行评议质效提升策略与实践路径分析

图书报刊出版 | 科技期刊同行评议质效提升策略与实践路径分析

-

图书报刊出版 | 基于采编系统的学术不端行为识别与对策探讨

图书报刊出版 | 基于采编系统的学术不端行为识别与对策探讨

-

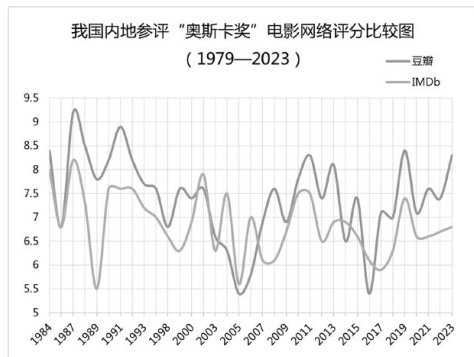

影视作品欣赏 | 跨文化对话研究

影视作品欣赏 | 跨文化对话研究

-

影视作品欣赏 | “田园治愈”与“社会现实”:乡村题材电视剧融合创新探析

影视作品欣赏 | “田园治愈”与“社会现实”:乡村题材电视剧融合创新探析

-

影视作品欣赏 | 由情感转向探析电影叙事疗愈策略

影视作品欣赏 | 由情感转向探析电影叙事疗愈策略

-

文化艺术传播 | 符号学视域下雷锋精神传播策略研究

文化艺术传播 | 符号学视域下雷锋精神传播策略研究

-

文化艺术传播 | 数字媒体技术视角下中原民俗文化传播路径研究

文化艺术传播 | 数字媒体技术视角下中原民俗文化传播路径研究

-

文化艺术传播 | 新媒体语境下中国画鉴赏与传播的沉浸式体验构建研究

文化艺术传播 | 新媒体语境下中国画鉴赏与传播的沉浸式体验构建研究

-

文化艺术传播 | 广西平陆运河文化的精神价值及其传播策略探析

文化艺术传播 | 广西平陆运河文化的精神价值及其传播策略探析

-

媒介经营与管理 | 短视频赋能高校品牌形象塑造的路径探析

媒介经营与管理 | 短视频赋能高校品牌形象塑造的路径探析

-

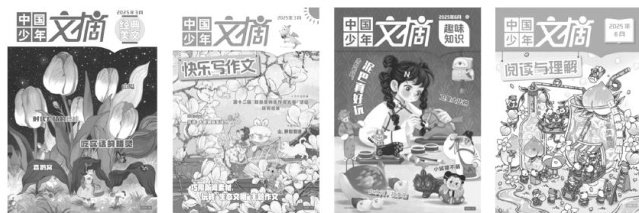

媒介经营与管理 | 少儿期刊微信公众号的存在意义与更新策略研究

媒介经营与管理 | 少儿期刊微信公众号的存在意义与更新策略研究

-

媒介经营与管理 | 共情视角下的“村超”赛事传播策略探析

媒介经营与管理 | 共情视角下的“村超”赛事传播策略探析

-

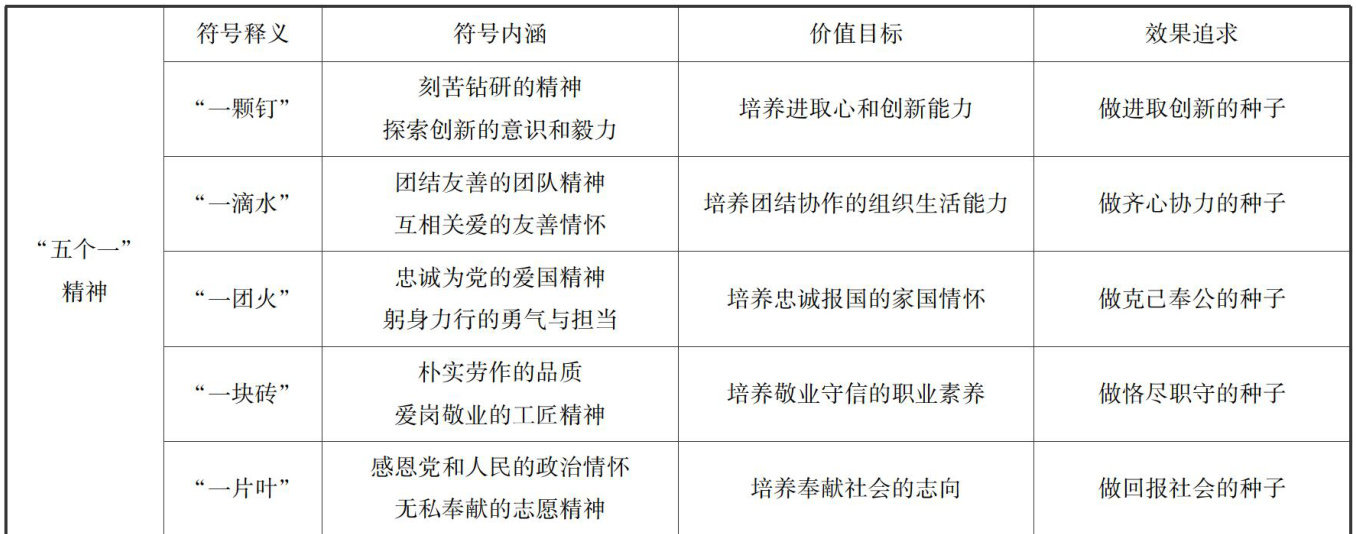

教育传播与思考 | 红色金融精神的传承创新与学生素质培养

教育传播与思考 | 红色金融精神的传承创新与学生素质培养

-

教育传播与思考 | 焦裕禄精神融入高校思政课教学的路径研究

教育传播与思考 | 焦裕禄精神融入高校思政课教学的路径研究

-

教育传播与思考 | 正能量+大流量:激发思政课新能量

教育传播与思考 | 正能量+大流量:激发思政课新能量

-

教育传播与思考 | 新媒体时代基于“第二个结合”的思政课教学创新路径

教育传播与思考 | 新媒体时代基于“第二个结合”的思政课教学创新路径

-

教育传播与思考 | 史学研究新成果融入高中历史教学的路径探析

教育传播与思考 | 史学研究新成果融入高中历史教学的路径探析

-

教育传播与思考 | 新质生产力视域下湖南传媒专业人才培养供给侧改革探究

教育传播与思考 | 新质生产力视域下湖南传媒专业人才培养供给侧改革探究

-

教育传播与思考 | 数智赋能高校思想政治教育转型的动力、风险与路径探析

教育传播与思考 | 数智赋能高校思想政治教育转型的动力、风险与路径探析

-

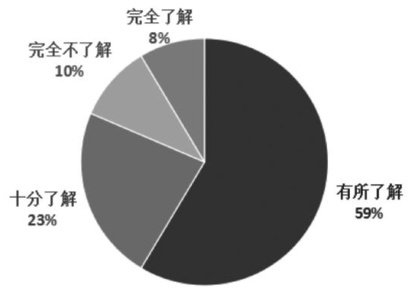

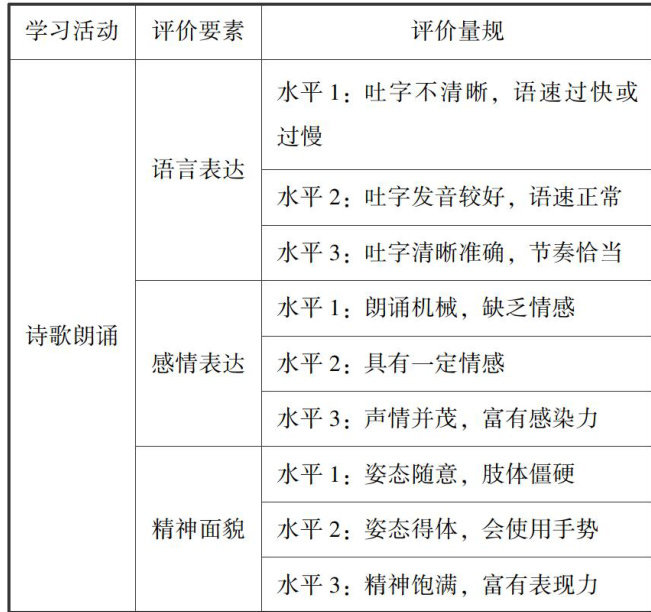

教育传播与思考 | “教学评一体化”理念下初中语文大单元教学研究

教育传播与思考 | “教学评一体化”理念下初中语文大单元教学研究

登录

登录