目录

快速导航-

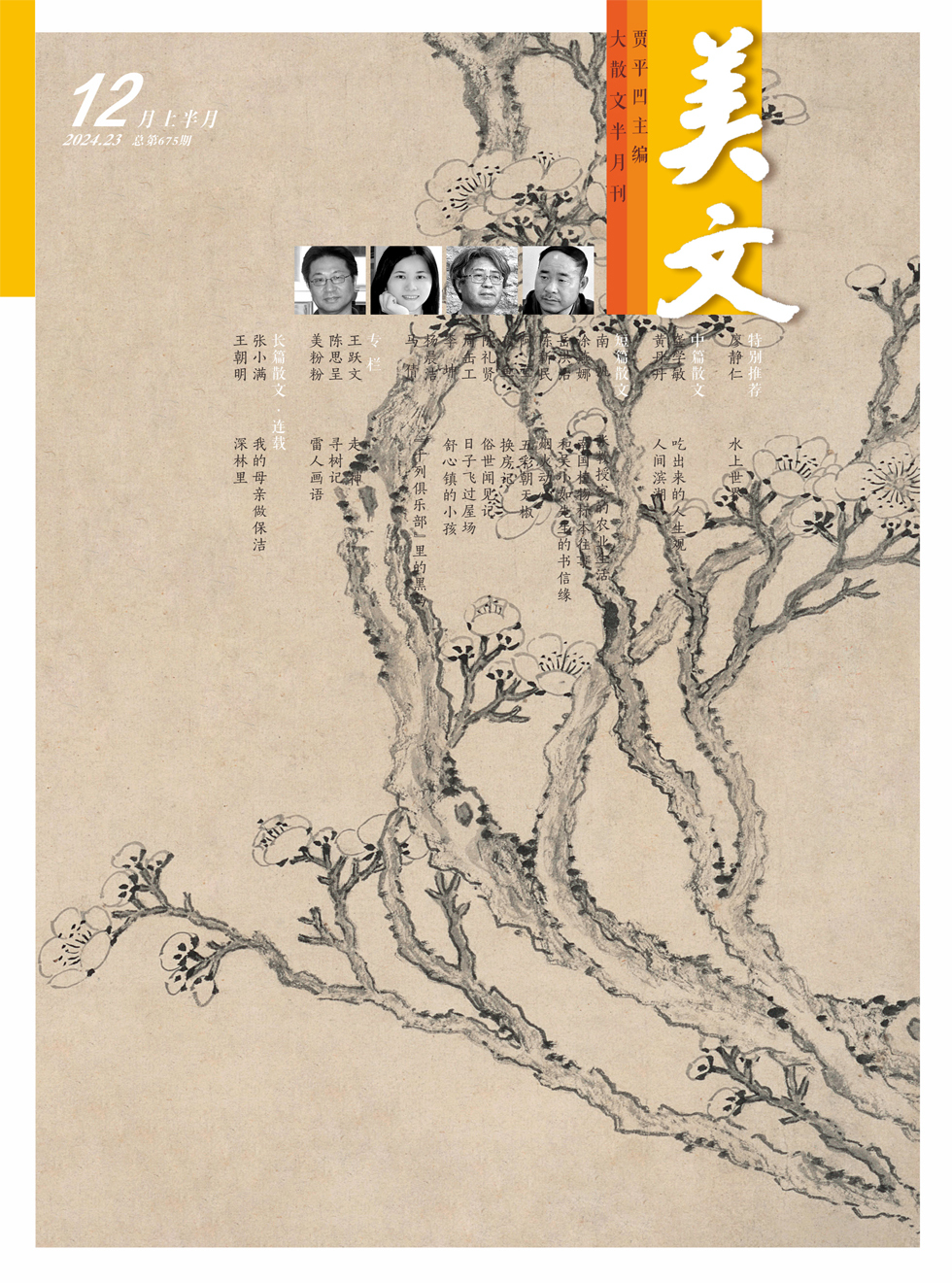

卷首文章 | 美文2024年12月

卷首文章 | 美文2024年12月

-

特别推荐 | 水上世界

特别推荐 | 水上世界

-

中篇散文 | 吃出来的人生观

中篇散文 | 吃出来的人生观

-

中篇散文 | 人间滨湖

中篇散文 | 人间滨湖

-

短篇散文 | 张教授家的农业生活

短篇散文 | 张教授家的农业生活

-

短篇散文 | 南国植物标本往事

短篇散文 | 南国植物标本往事

-

短篇散文 | 和吴小如先生的书信缘

短篇散文 | 和吴小如先生的书信缘

-

短篇散文 | 烟火动心

短篇散文 | 烟火动心

-

短篇散文 | 换房记

短篇散文 | 换房记

-

短篇散文 | 五彩朝天椒

短篇散文 | 五彩朝天椒

-

短篇散文 | 俗世闻见记

短篇散文 | 俗世闻见记

-

短篇散文 | 日子飞过屋场

短篇散文 | 日子飞过屋场

-

短篇散文 | 舒心镇的小孩

短篇散文 | 舒心镇的小孩

-

短篇散文 | “千列俱乐部”里的黑马

短篇散文 | “千列俱乐部”里的黑马

-

专栏 | 寻南姜记【寻树记】

专栏 | 寻南姜记【寻树记】

-

专栏 | 雷人画语

专栏 | 雷人画语

-

长篇散文·连载 | 挂在树杈上【我的母亲做保洁】

长篇散文·连载 | 挂在树杈上【我的母亲做保洁】

-

长篇散文·连载 | 它们比人更喜欢在山在野

长篇散文·连载 | 它们比人更喜欢在山在野

-

长篇散文·连载 | 工笔向写意渐进:明代花鸟画

长篇散文·连载 | 工笔向写意渐进:明代花鸟画

登录

登录