目录

快速导航-

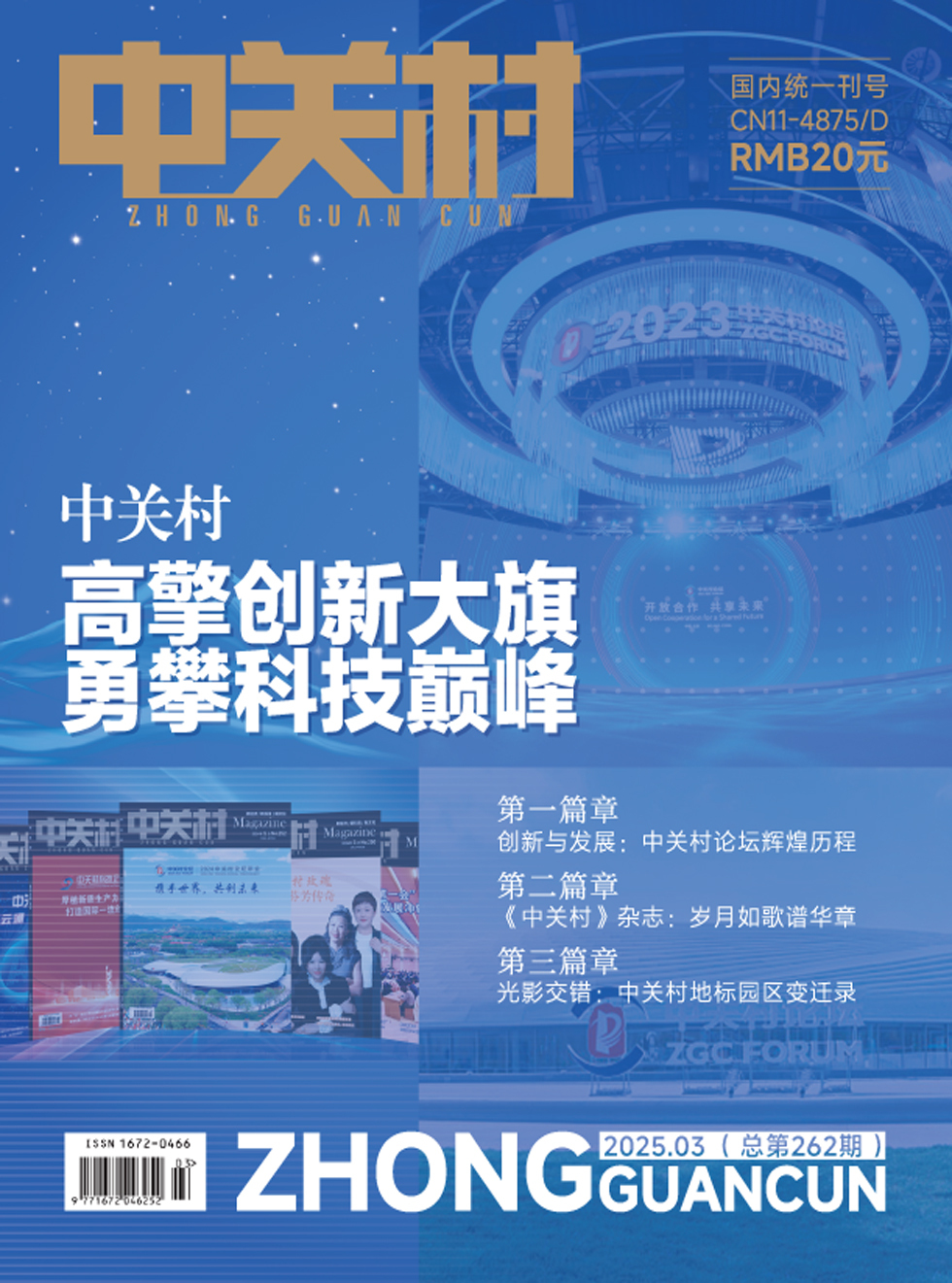

刊首语 | 中关村:创新星河中的永恒坐标

刊首语 | 中关村:创新星河中的永恒坐标

-

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 荣耀十八年,中关村论坛的科创蝶变

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 荣耀十八年,中关村论坛的科创蝶变

-

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 前沿技术创新突破,重大成果发布

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 前沿技术创新突破,重大成果发布

-

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 那些年,中关村论坛探讨过的“事儿”

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 那些年,中关村论坛探讨过的“事儿”

-

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2007中关村论坛为国际高科技创新园区搭建交流平台

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2007中关村论坛为国际高科技创新园区搭建交流平台

-

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2008中关村论坛以科技创新应对经济挑战

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2008中关村论坛以科技创新应对经济挑战

-

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2009中关村论坛向着全球创新中心迈进

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2009中关村论坛向着全球创新中心迈进

-

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2010中关村论坛战略性新兴产业发展先行区域

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2010中关村论坛战略性新兴产业发展先行区域

-

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2011中关村论坛创新驱动平台作用日益显著

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2011中关村论坛创新驱动平台作用日益显著

-

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2012中关村论坛吸引世界人才,建设国际化城市

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2012中关村论坛吸引世界人才,建设国际化城市

-

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2013中关村论坛科创引领释放产业活力

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2013中关村论坛科创引领释放产业活力

-

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2014中关村论坛推动京津冀协同发展共创创新创业生态系统

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2014中关村论坛推动京津冀协同发展共创创新创业生态系统

-

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2017中关村论坛引领新经济发展

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2017中关村论坛引领新经济发展

-

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2018中关村论坛成长为“世界的中关村”

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2018中关村论坛成长为“世界的中关村”

-

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2019中关村论坛让世界共享创新发展成果

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2019中关村论坛让世界共享创新发展成果

-

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2020中关村论坛智能交互展现科创魅力

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2020中关村论坛智能交互展现科创魅力

-

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2021中关村论坛智能时代,为技术变革插上翱翔之翼

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2021中关村论坛智能时代,为技术变革插上翱翔之翼

-

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2023中关村论坛建设世界领先的科技园区

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2023中关村论坛建设世界领先的科技园区

-

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2024中关村论坛汇聚全球智慧,共谋发展大计

第一篇章 创新与发展:中关村论坛辉煌历程 | 2024中关村论坛汇聚全球智慧,共谋发展大计

-

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 《中关村》杂志:光影历程,记录科技辉煌

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 《中关村》杂志:光影历程,记录科技辉煌

-

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 邓中翰:抢占人工智能机遇,打造中国芯片

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 邓中翰:抢占人工智能机遇,打造中国芯片

-

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 雷军:颠覆者的星辰大海

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 雷军:颠覆者的星辰大海

-

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 李彦宏:穿越技术的风暴眼,一个理想主义者的破壁人生

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 李彦宏:穿越技术的风暴眼,一个理想主义者的破壁人生

-

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 刘强东:商业突围的“京东样本”

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 刘强东:商业突围的“京东样本”

-

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 刘迎建:一个技术偏执狂的创新史诗

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 刘迎建:一个技术偏执狂的创新史诗

-

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 邵根伙:科技为翼,筑造绿色农业梦

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 邵根伙:科技为翼,筑造绿色农业梦

-

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 时光印记,封面故事里的“中关村”

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 时光印记,封面故事里的“中关村”

-

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 苏菂:为创业者搭建精神栖居地

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 苏菂:为创业者搭建精神栖居地

-

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 王文京:锚定生态共荣,智领世界前三

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 王文京:锚定生态共荣,智领世界前三

-

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 徐小平:富豪榜上的天使

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 徐小平:富豪榜上的天使

-

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 薛向东:中关村诚信创新的典范

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 薛向东:中关村诚信创新的典范

-

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 俞敏洪:教育田野上的守望者

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 俞敏洪:教育田野上的守望者

-

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 周儒欣:驭北斗星通之舟,破导航产业千层浪

第二篇章 《中关村》杂志:岁月如歌谱华章 | 周儒欣:驭北斗星通之舟,破导航产业千层浪

-

第三篇章 光影交错:中关村地标园区变迁录 | 赋能高科技企业,中关村软件园“链”就产业新未来

第三篇章 光影交错:中关村地标园区变迁录 | 赋能高科技企业,中关村软件园“链”就产业新未来

-

第三篇章 光影交错:中关村地标园区变迁录 | 中关村东升科技园,乡镇科技园成为科技企业的创新沃土

第三篇章 光影交错:中关村地标园区变迁录 | 中关村东升科技园,乡镇科技园成为科技企业的创新沃土

-

第三篇章 光影交错:中关村地标园区变迁录 | 中关村国际创新中心,科技创新的时代坐标

第三篇章 光影交错:中关村地标园区变迁录 | 中关村国际创新中心,科技创新的时代坐标

-

第三篇章 光影交错:中关村地标园区变迁录 | 中关村国家自主创新示范区展示中心发展纪实

第三篇章 光影交错:中关村地标园区变迁录 | 中关村国家自主创新示范区展示中心发展纪实

-

第三篇章 光影交错:中关村地标园区变迁录 | 中关村科技园区崛起记,从规划蓝图到科技高地

第三篇章 光影交错:中关村地标园区变迁录 | 中关村科技园区崛起记,从规划蓝图到科技高地

-

第三篇章 光影交错:中关村地标园区变迁录 | 中关村温泉科技园,科技与生态共生的创新高地

第三篇章 光影交错:中关村地标园区变迁录 | 中关村温泉科技园,科技与生态共生的创新高地

-

第三篇章 光影交错:中关村地标园区变迁录 | 中关村西区,高科技产业的聚集地

第三篇章 光影交错:中关村地标园区变迁录 | 中关村西区,高科技产业的聚集地

-

第三篇章 光影交错:中关村地标园区变迁录 | 中关村壹号,硬科技创新的全球坐标

第三篇章 光影交错:中关村地标园区变迁录 | 中关村壹号,硬科技创新的全球坐标

登录

登录