目录

快速导航-

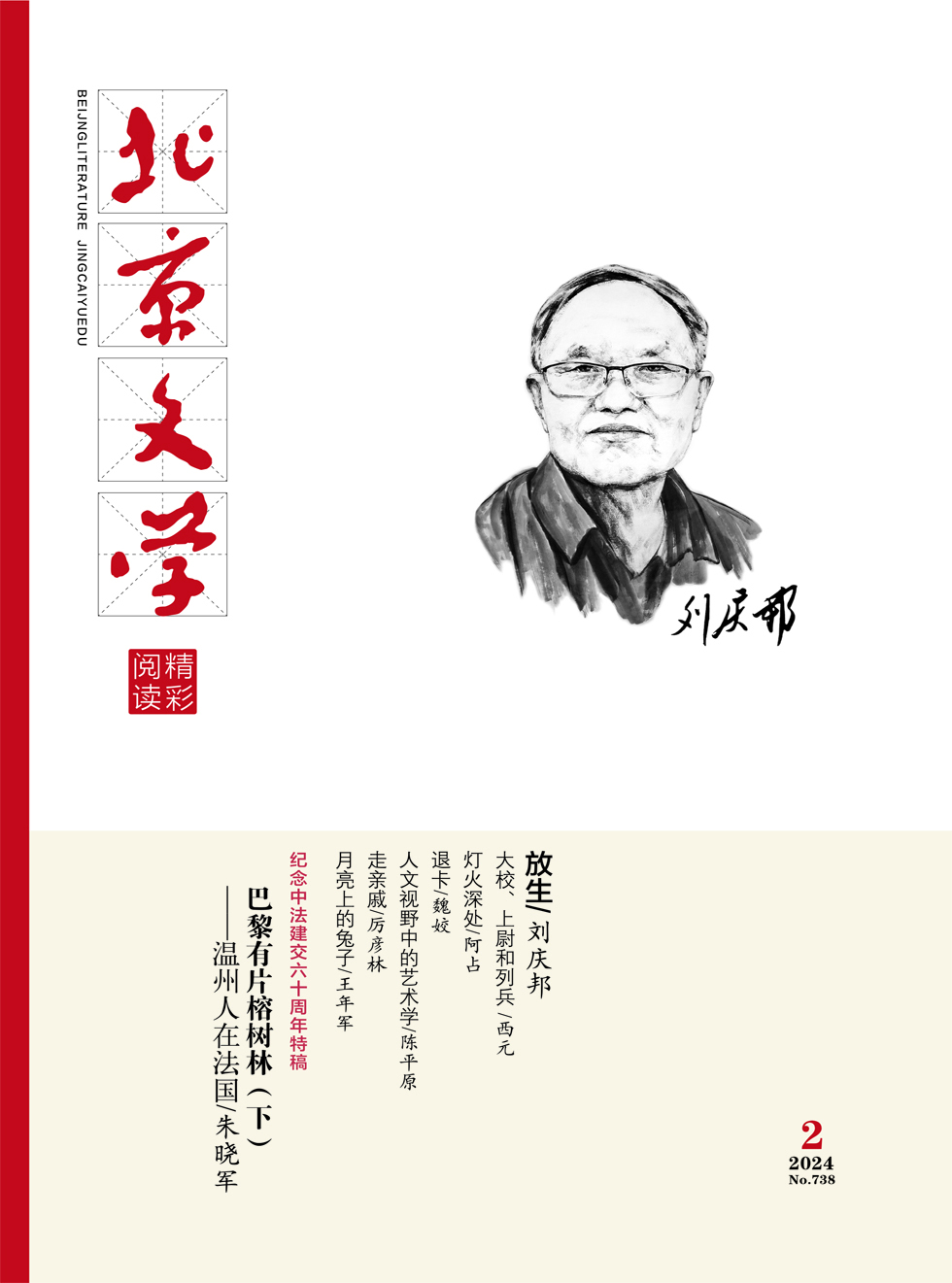

名家开篇 | 放生

名家开篇 | 放生

-

名家开篇 | 刘庆邦的虚与实

名家开篇 | 刘庆邦的虚与实

-

新北京作家群 | 大校、上尉和列兵

新北京作家群 | 大校、上尉和列兵

-

新北京作家群 | 信仰的伦理

新北京作家群 | 信仰的伦理

-

现实中国 | 巴黎有片榕树林(下)

现实中国 | 巴黎有片榕树林(下)

-

好看小说 | 灯火深处

好看小说 | 灯火深处

-

好看小说 | 退卡

好看小说 | 退卡

-

好看小说 | 天黑前抵达

好看小说 | 天黑前抵达

-

好看小说 | 隐身衣

好看小说 | 隐身衣

-

好看小说 | 苟规马随

好看小说 | 苟规马随

-

好看小说 | 在秋雨中呼喊(外一篇)

好看小说 | 在秋雨中呼喊(外一篇)

-

天下中文 | 人文视野中的艺术学

天下中文 | 人文视野中的艺术学

-

天下中文 | 走亲戚

天下中文 | 走亲戚

-

天下中文 | 母亲碎碎念

天下中文 | 母亲碎碎念

-

天下中文 | 小区门口的饭店

天下中文 | 小区门口的饭店

-

天下中文 | 所有的父亲,都曾经是个少年

天下中文 | 所有的父亲,都曾经是个少年

-

汉诗维度 | 月亮上的兔子(组诗)

汉诗维度 | 月亮上的兔子(组诗)

-

汉诗维度 | 王年军诗的特质与“自由”之境

汉诗维度 | 王年军诗的特质与“自由”之境

-

汉诗维度 | 石头颂(外二首)

汉诗维度 | 石头颂(外二首)

-

汉诗维度 | 英雄何处(外三首)

汉诗维度 | 英雄何处(外三首)

-

汉诗维度 | 大水法①(外一首)

汉诗维度 | 大水法①(外一首)

-

汉诗维度 | 消失在下一片海(外一首)

汉诗维度 | 消失在下一片海(外一首)

-

汉诗维度 | 圣女果(外一首)

汉诗维度 | 圣女果(外一首)

-

汉诗维度 | 白玉兰(外一首)

汉诗维度 | 白玉兰(外一首)

-

汉诗维度 | 当我们都还算健康的时候(外一首)

汉诗维度 | 当我们都还算健康的时候(外一首)

-

汉诗维度 | 迷魂记(外一首)

汉诗维度 | 迷魂记(外一首)

-

汉诗维度 | 祖宅的雾(外一首)

汉诗维度 | 祖宅的雾(外一首)

-

汉诗维度 | 阳光淹没我

汉诗维度 | 阳光淹没我

-

汉诗维度 | 告白

汉诗维度 | 告白

-

汉诗维度 | 讨春天

汉诗维度 | 讨春天

-

汉诗维度 | 地铁漫想(外一首)

汉诗维度 | 地铁漫想(外一首)

-

汉诗维度 | 晒太阳日常

汉诗维度 | 晒太阳日常

登录

登录