目录

快速导航-

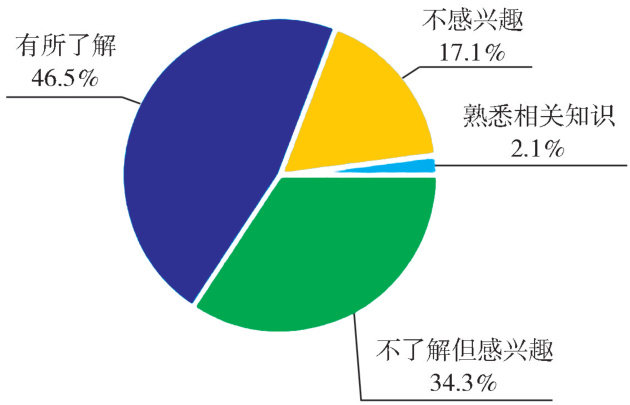

文化与教育 | 陶瓷文化数字化传播的价值、问题与对策

文化与教育 | 陶瓷文化数字化传播的价值、问题与对策

-

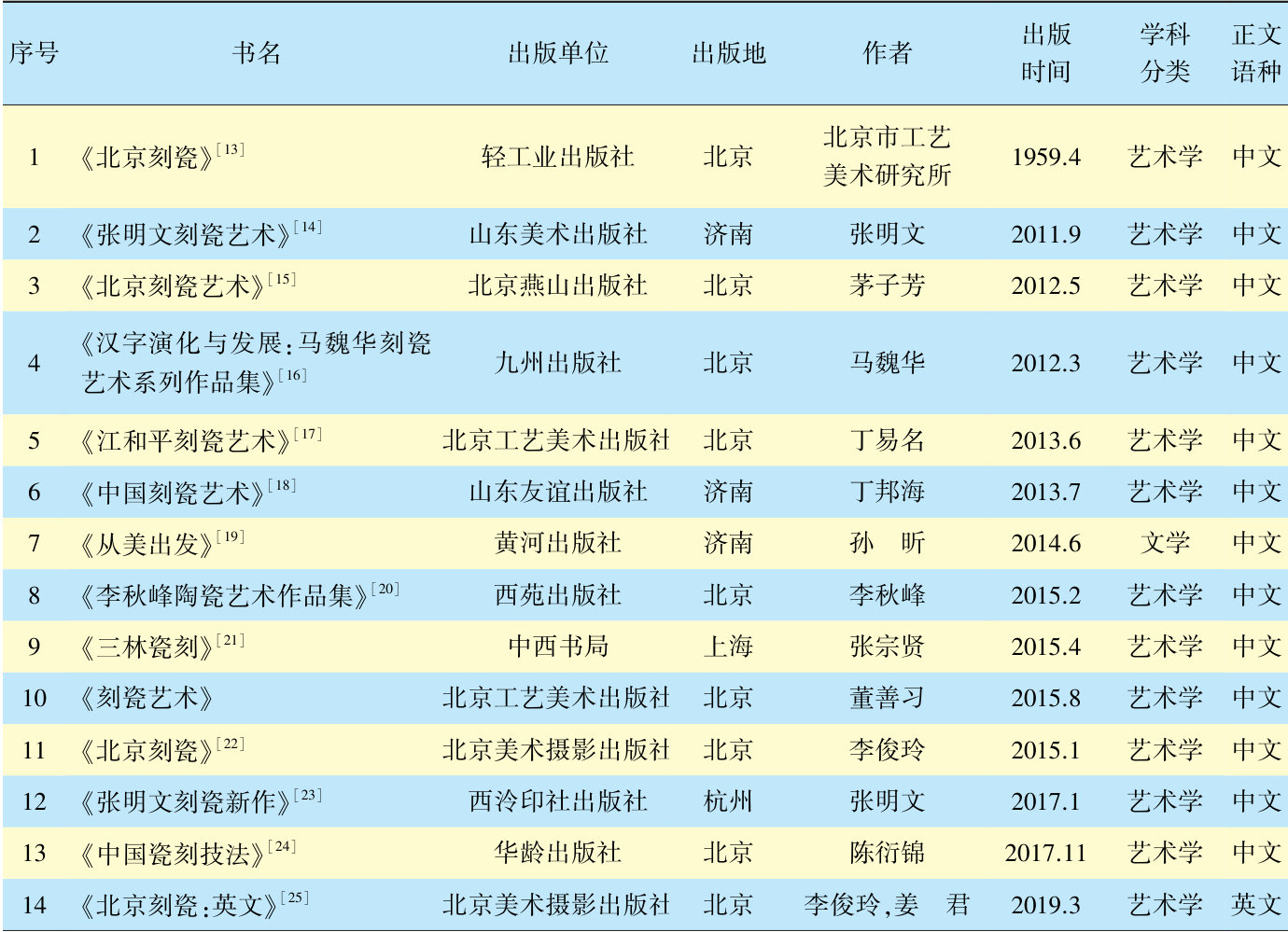

文化与教育 | 我国刻瓷研究现状及分析

文化与教育 | 我国刻瓷研究现状及分析

-

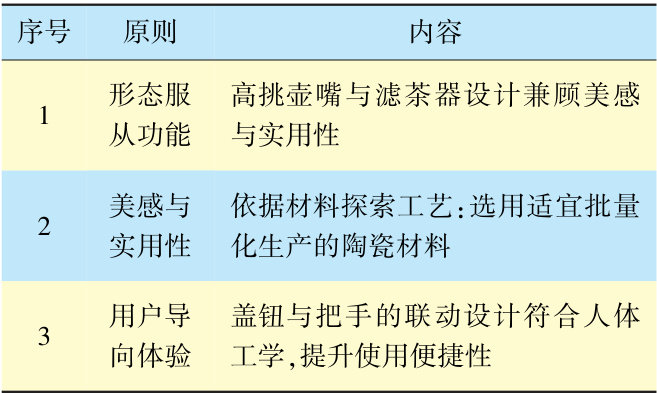

文化与教育 | 产教融合视域下陶瓷专业硕士培养模式探究

文化与教育 | 产教融合视域下陶瓷专业硕士培养模式探究

-

文化与教育 | 中国陶瓷艺术在泰国中文教育中的应用研究

文化与教育 | 中国陶瓷艺术在泰国中文教育中的应用研究

-

艺术与设计 | 清代康熙时期外销瓷与内销瓷纹饰比较研究

艺术与设计 | 清代康熙时期外销瓷与内销瓷纹饰比较研究

-

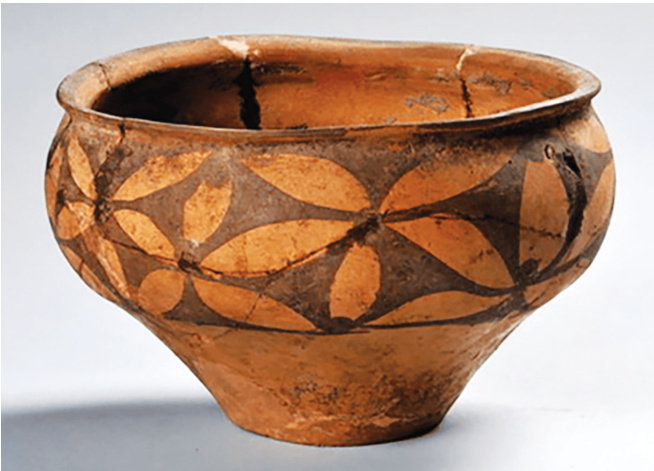

艺术与设计 | 化妆土在陶艺肌理装饰中的表现技法及艺术特征探究

艺术与设计 | 化妆土在陶艺肌理装饰中的表现技法及艺术特征探究

-

历史与考古 | 淄博寨里窑址出土瓷器整理及研究

历史与考古 | 淄博寨里窑址出土瓷器整理及研究

-

历史与考古 | 东汉至北宋时期上虞青瓷的烧造工艺研究

历史与考古 | 东汉至北宋时期上虞青瓷的烧造工艺研究

-

简讯与访谈 | 《山东陶瓷》编委会会议暨陶瓷文化遗产保护与传承学术研讨会召开

简讯与访谈 | 《山东陶瓷》编委会会议暨陶瓷文化遗产保护与传承学术研讨会召开

-

简讯与访谈 | 《山东陶瓷》编辑部赴河南调研

简讯与访谈 | 《山东陶瓷》编辑部赴河南调研

登录

登录