目录

快速导航-

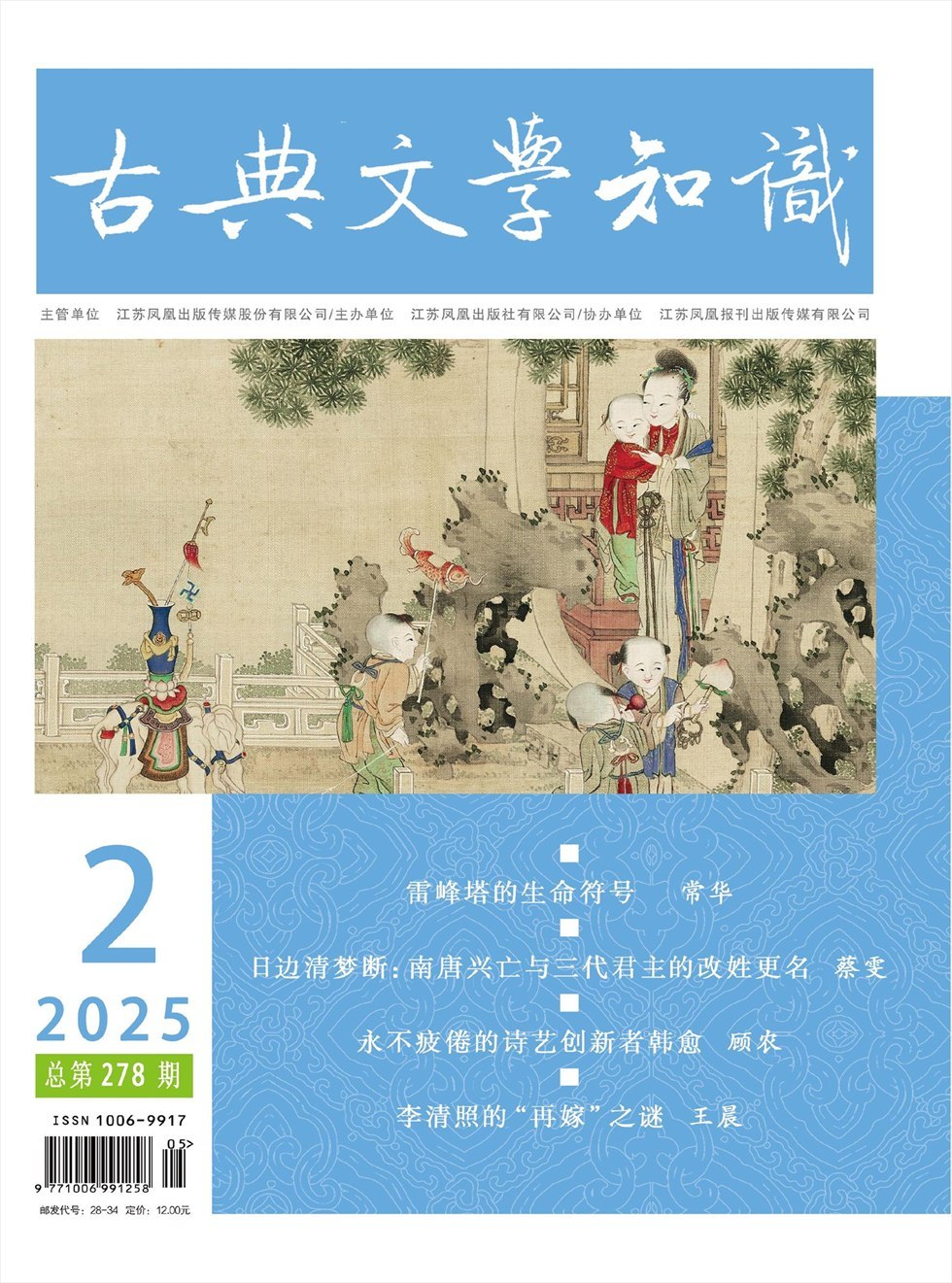

中国诗词地理 | 雷峰塔的生命符号

中国诗词地理 | 雷峰塔的生命符号

-

史说新语 | 日边清梦断:南唐兴亡与三代君主的改姓更名

史说新语 | 日边清梦断:南唐兴亡与三代君主的改姓更名

-

文学史话 | 说《尚书》“刑期于无刑”的刑罚目的观

文学史话 | 说《尚书》“刑期于无刑”的刑罚目的观

-

文学史话 | 谈刘勰《文心雕龙》中的自然美

文学史话 | 谈刘勰《文心雕龙》中的自然美

-

文学史话 | 永不疲倦的诗艺创新者韩愈

文学史话 | 永不疲倦的诗艺创新者韩愈

-

文学史话 | 历史变形与符号生成:文艺史上的乾隆下江南

文学史话 | 历史变形与符号生成:文艺史上的乾隆下江南

-

宋史钩沉 | 李清照的“再嫁”之谜

宋史钩沉 | 李清照的“再嫁”之谜

-

东坡的日常 | 东坡醒复醉

东坡的日常 | 东坡醒复醉

-

汉字文化与动物 | 吃人的动物

汉字文化与动物 | 吃人的动物

-

蛇年说《白蛇传》 | 从薄幸郎到痴情种:许仙的前世今生

蛇年说《白蛇传》 | 从薄幸郎到痴情种:许仙的前世今生

-

名师课堂 | 周敦颐与《爱莲说》

名师课堂 | 周敦颐与《爱莲说》

-

名师课堂 | 子欲无言

名师课堂 | 子欲无言

-

名师课堂 | 诗歌里的黄河

名师课堂 | 诗歌里的黄河

-

君子博物 | 元日的餐桌

君子博物 | 元日的餐桌

登录

登录