目录

快速导航-

卷首语 | 把美好的道德观念从小就传递给孩子

卷首语 | 把美好的道德观念从小就传递给孩子

-

特别策划·上学的故事 | 我见到了故事爷爷

特别策划·上学的故事 | 我见到了故事爷爷

-

特别策划·上学的故事 | 借书趣事

特别策划·上学的故事 | 借书趣事

-

特别策划·上学的故事 | 篮球少年

特别策划·上学的故事 | 篮球少年

-

特别策划·上学的故事 | 沙汉的秘密

特别策划·上学的故事 | 沙汉的秘密

-

特别策划·上学的故事 | 班主任陈老师

特别策划·上学的故事 | 班主任陈老师

-

特别策划·上学的故事 | 我的军挎书包

特别策划·上学的故事 | 我的军挎书包

-

特别策划·上学的故事 | 小队长的秘密

特别策划·上学的故事 | 小队长的秘密

-

特别策划·上学的故事 | 关于油条的记忆

特别策划·上学的故事 | 关于油条的记忆

-

特别策划·上学的故事 | 上学路上

特别策划·上学的故事 | 上学路上

-

雷锋精神代代传 | 让雷锋精神传遍天涯海角

雷锋精神代代传 | 让雷锋精神传遍天涯海角

-

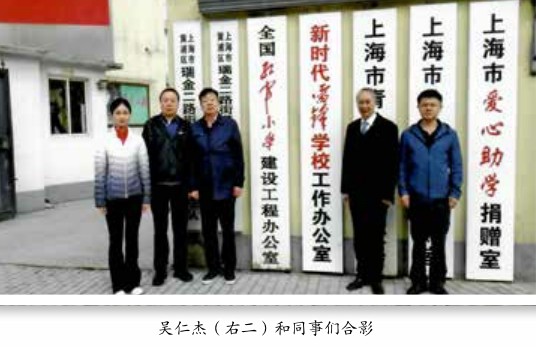

雷锋精神代代传 | 吴仁杰和红军小学的情缘

雷锋精神代代传 | 吴仁杰和红军小学的情缘

-

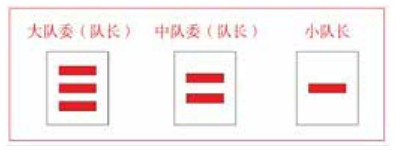

雷小锋微队课 | 第二课 我们的少先队组织

雷小锋微队课 | 第二课 我们的少先队组织

-

红色传承 | 朱德元帅的驳壳枪

红色传承 | 朱德元帅的驳壳枪

-

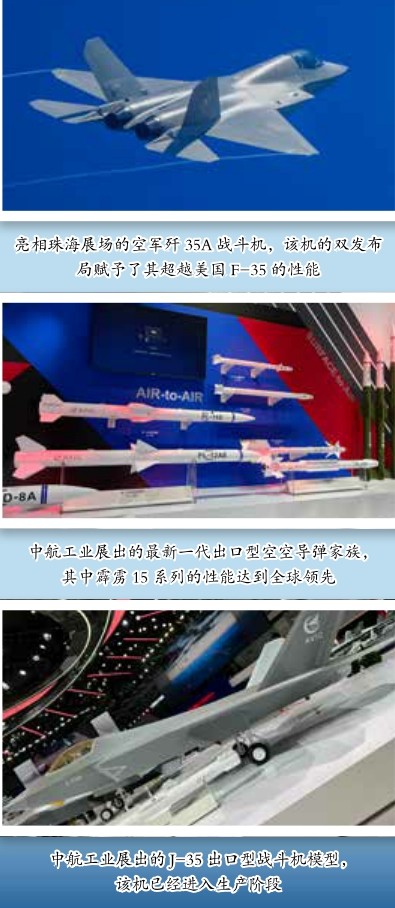

兵器知识 | 智胜空天 飞向未来

兵器知识 | 智胜空天 飞向未来

-

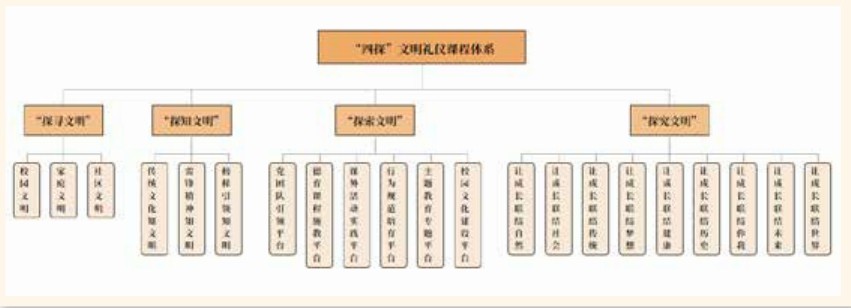

雷小锋采风 | 播撒文明 联结美好

雷小锋采风 | 播撒文明 联结美好

-

雷小锋采风 | 给春节坚守岗位的叔叔阿姨们送一条红围巾

雷小锋采风 | 给春节坚守岗位的叔叔阿姨们送一条红围巾

-

雷小锋采风 | 辽宁“雷小锋”倡议:启动“信忆雷锋”纪念活动

雷小锋采风 | 辽宁“雷小锋”倡议:启动“信忆雷锋”纪念活动

-

校长论坛 | 向榜样看齐

校长论坛 | 向榜样看齐

-

校园新风 | 国防教育润童心 雷锋精神进校园

校园新风 | 国防教育润童心 雷锋精神进校园

-

校园新风 | 安全宣讲进校园 文明出行伴成长

校园新风 | 安全宣讲进校园 文明出行伴成长

-

校园新风 | 雷锋精神:幼儿品德教育的一把金钥匙

校园新风 | 雷锋精神:幼儿品德教育的一把金钥匙

-

校园新风 | 国防教育铸魂 特色办学育人

校园新风 | 国防教育铸魂 特色办学育人

-

校园新风 | 传承雷锋精神 争做身边雷锋

校园新风 | 传承雷锋精神 争做身边雷锋

-

教师手记 | 言行有温度 教室有温情

教师手记 | 言行有温度 教室有温情

-

雷锋学校巡礼 | 追“锋”少年 展锦绣“锋”采

雷锋学校巡礼 | 追“锋”少年 展锦绣“锋”采

-

德育之星 | 栉风沐雨育英才

德育之星 | 栉风沐雨育英才

-

思政探索 | 用优秀传统文化提升家庭教育品位

思政探索 | 用优秀传统文化提升家庭教育品位

-

案例分享 | 慢下脚步 静待花开

案例分享 | 慢下脚步 静待花开

-

家教心得 | 成长中的母亲和女儿

家教心得 | 成长中的母亲和女儿

-

少年文苑 | 面少年的秘密

少年文苑 | 面少年的秘密

-

少年文苑 | 开往明天的大巴

少年文苑 | 开往明天的大巴

-

少年文苑 | 生活在童话王国里的孩子

少年文苑 | 生活在童话王国里的孩子

-

少年文苑 | 环卫工老王

少年文苑 | 环卫工老王

-

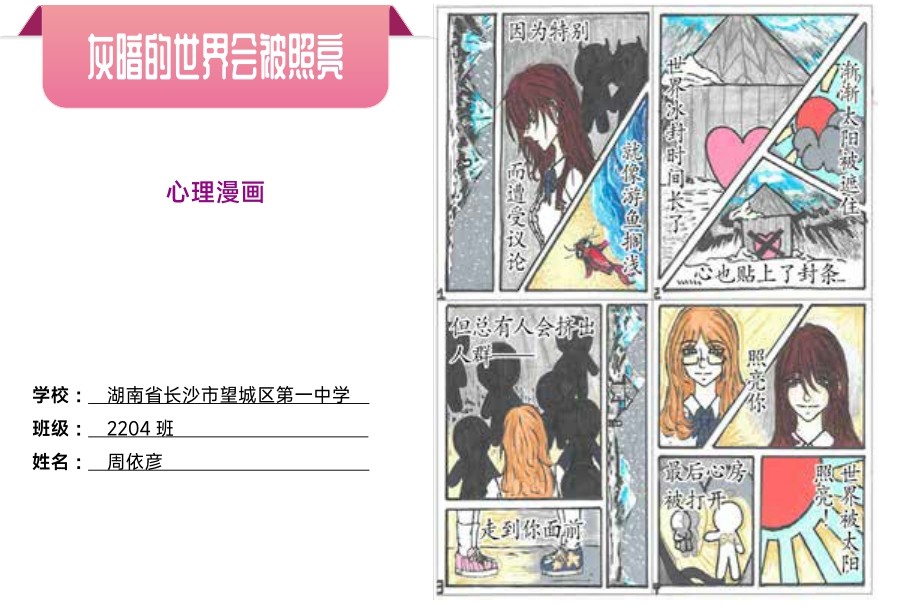

心情驿站 | 灰暗的世界会被照亮

心情驿站 | 灰暗的世界会被照亮

-

心情驿站 | 父母过度关注我的学习,给我带来很大压力,怎么办?

心情驿站 | 父母过度关注我的学习,给我带来很大压力,怎么办?

-

心情驿站 | 被手机短视频吸引,耽误学习和休息,怎么改正?

心情驿站 | 被手机短视频吸引,耽误学习和休息,怎么改正?

-

时政小课堂 | 国内大事记

时政小课堂 | 国内大事记

-

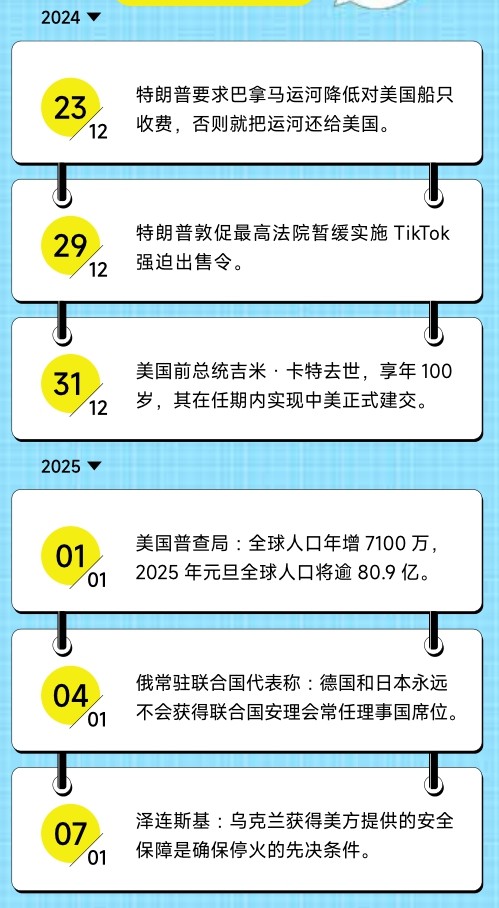

时政小课堂 | 国际大事记

时政小课堂 | 国际大事记

登录

登录