- 全部分类/

- 文学文摘/

- 小品文选刊·印象大同

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

卷首 | 生命的本质

卷首 | 生命的本质

-

城坊 | 远去的故乡,是灵魂的巢

城坊 | 远去的故乡,是灵魂的巢

-

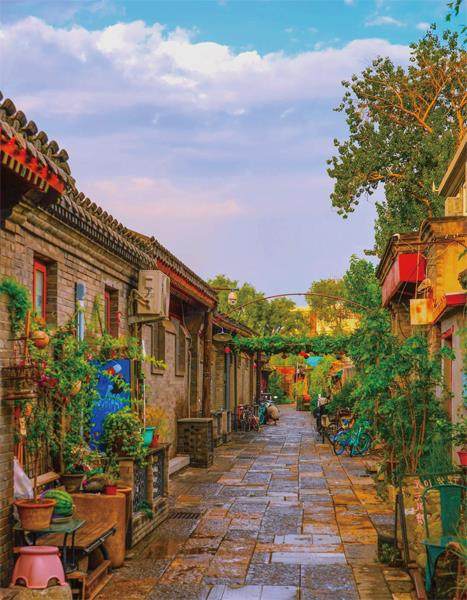

城坊 | 炒米胡同里看夕阳

城坊 | 炒米胡同里看夕阳

-

城坊 | 西安二题

城坊 | 西安二题

-

城坊 | 小胡同里的北京味

城坊 | 小胡同里的北京味

-

百态 | 最好的父子关系是什么样

百态 | 最好的父子关系是什么样

-

百态 | 洁癖

百态 | 洁癖

-

百态 | 谁能笑到最后

百态 | 谁能笑到最后

-

百态 | 永远不搬家

百态 | 永远不搬家

-

视野 | 我所能带给你们的事物

视野 | 我所能带给你们的事物

-

视野 | 淡烟疏雨落花天

视野 | 淡烟疏雨落花天

-

视野 | 道路以目

视野 | 道路以目

-

视野 | 苏东坡与爱犬

视野 | 苏东坡与爱犬

-

感悟 | 我的双手

感悟 | 我的双手

-

感悟 | 外婆的名字

感悟 | 外婆的名字

-

感悟 | 落在母亲身上的雪

感悟 | 落在母亲身上的雪

-

知道 | 《文心雕龙》究竟因何不朽

知道 | 《文心雕龙》究竟因何不朽

-

知道 | 人为什么要去旅行

知道 | 人为什么要去旅行

-

知道 | 如何辨认身边的聪明人

知道 | 如何辨认身边的聪明人

-

思维 | 人文学者:怎样与AI共舞

思维 | 人文学者:怎样与AI共舞

-

思维 | 风筝线的记忆

思维 | 风筝线的记忆

-

思维 | 保持好心情的锦囊妙计

思维 | 保持好心情的锦囊妙计

-

边声 | 我在故乡捡歌

边声 | 我在故乡捡歌

-

边声 | 家乡的苦菜

边声 | 家乡的苦菜

-

边声 | 细喃

边声 | 细喃

-

边声 | 剪不断的土窑情

边声 | 剪不断的土窑情

-

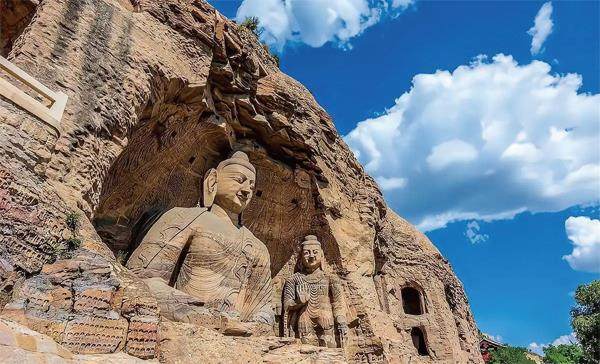

大同大不同 | 云的冈 石的窟

大同大不同 | 云的冈 石的窟

-

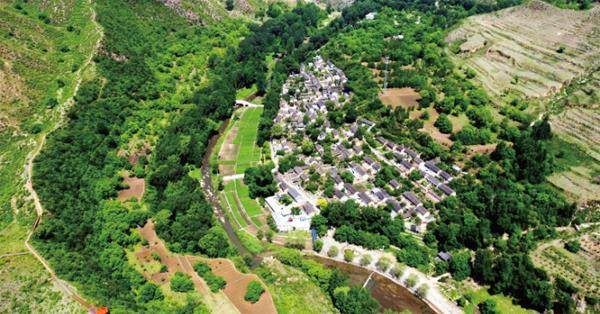

大同大不同 | 千年车辙里的文明交响

大同大不同 | 千年车辙里的文明交响

-

大同大不同 | 家门前的“西环路”

大同大不同 | 家门前的“西环路”

-

大同大不同 | 花塔 花塔

大同大不同 | 花塔 花塔

登录

登录