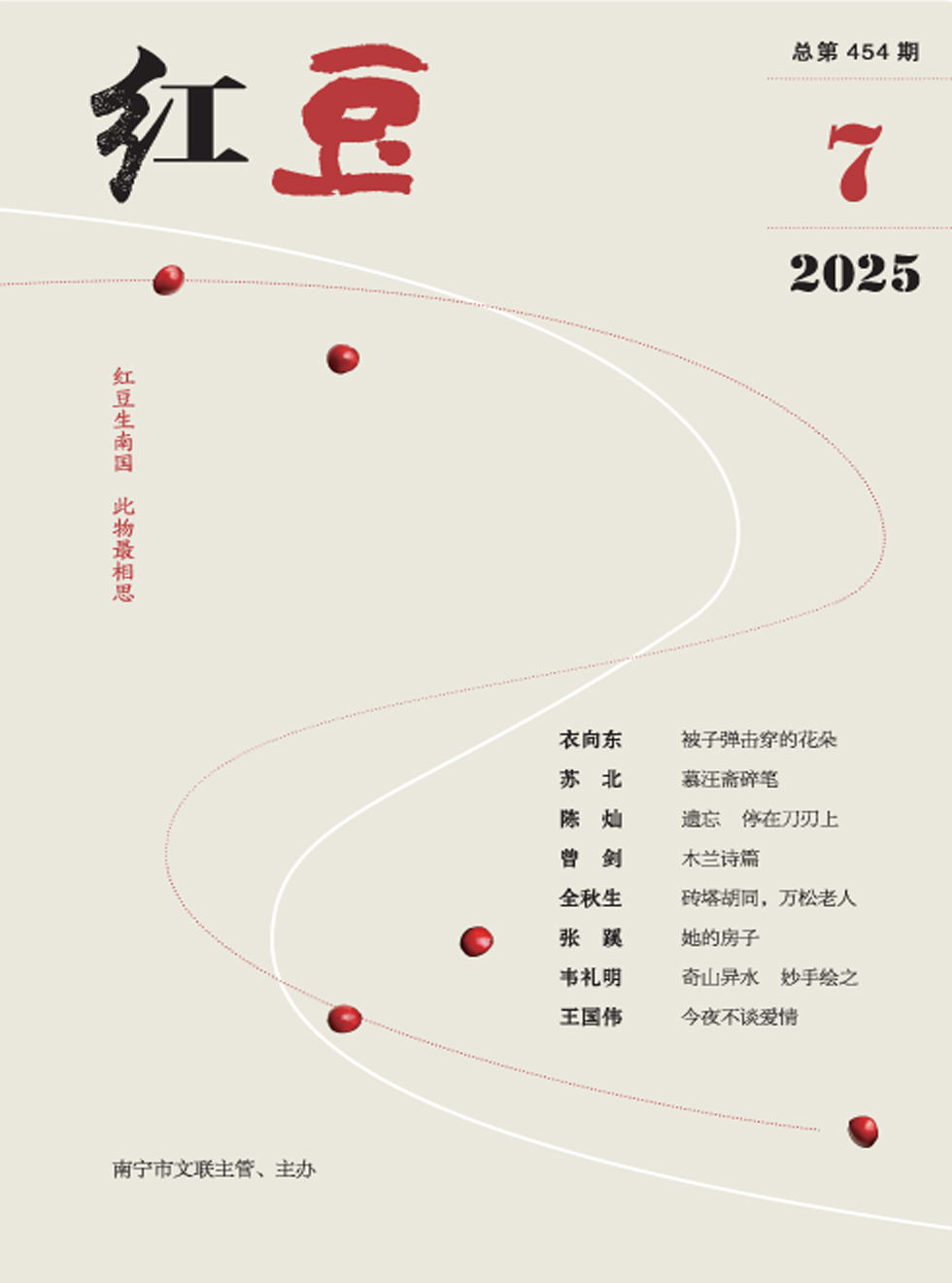

目录

快速导航-

主编荐读 | 被子弹击穿的花朵(中篇小说)

主编荐读 | 被子弹击穿的花朵(中篇小说)

-

主编荐读 | 历史与现实间生命传承的诗学表达

主编荐读 | 历史与现实间生命传承的诗学表达

-

主编荐读 | 慕汪斋碎笔(散文)

主编荐读 | 慕汪斋碎笔(散文)

-

主编荐读 | 阶前井天间的文心钩沉

主编荐读 | 阶前井天间的文心钩沉

-

主编荐读 | 遗忘 停在刀刃上(组诗)

主编荐读 | 遗忘 停在刀刃上(组诗)

-

主编荐读 | 血与火底色中的文学光芒

主编荐读 | 血与火底色中的文学光芒

-

小说长廊 | 木兰诗篇(短篇小说)

小说长廊 | 木兰诗篇(短篇小说)

-

小说长廊 | 甩龙头(短篇小说)

小说长廊 | 甩龙头(短篇小说)

-

小说长廊 | 我与漫妮(短篇小说)

小说长廊 | 我与漫妮(短篇小说)

-

小说长廊 | 开往春天的吉姆(微篇小说)

小说长廊 | 开往春天的吉姆(微篇小说)

-

小说长廊 | 断头树(微篇小说)

小说长廊 | 断头树(微篇小说)

-

散文空间 | 砖塔胡同,万松老人

散文空间 | 砖塔胡同,万松老人

-

散文空间 | 鹰舞

散文空间 | 鹰舞

-

散文空间 | 吃茶去

散文空间 | 吃茶去

-

散文空间 | 新训记事

散文空间 | 新训记事

-

发轫 | 她的房子(短篇小说)

发轫 | 她的房子(短篇小说)

-

发轫 | 象征叙事中的女性突围与治愈诗学

发轫 | 象征叙事中的女性突围与治愈诗学

-

文艺评论 | 奇山异水 妙手绘之

文艺评论 | 奇山异水 妙手绘之

-

诗歌部落 | 今夜不谈爱情(组诗)

诗歌部落 | 今夜不谈爱情(组诗)

-

诗歌部落 | 自然风物的信笺(组诗)

诗歌部落 | 自然风物的信笺(组诗)

-

诗歌部落 | 大地骨脉(组诗)

诗歌部落 | 大地骨脉(组诗)

-

诗歌部落 | 本草辞(组诗)

诗歌部落 | 本草辞(组诗)

-

诗歌部落 | 季节的隐喻(组诗)

诗歌部落 | 季节的隐喻(组诗)

-

诗歌部落 | 心湖峰影之旅(组诗)

诗歌部落 | 心湖峰影之旅(组诗)

-

诗歌部落 | 在轻逸处觉醒(组诗)

诗歌部落 | 在轻逸处觉醒(组诗)

-

诗歌部落 | 灼痕志(组诗)

诗歌部落 | 灼痕志(组诗)

-

诗歌部落 | 带电的炊烟(组诗)

诗歌部落 | 带电的炊烟(组诗)

-

诗歌部落 | 旧物牵心(组诗)

诗歌部落 | 旧物牵心(组诗)

-

诗歌部落 | 碧岩(组诗)

诗歌部落 | 碧岩(组诗)

-

诗歌部落 | 隆玲琼的诗

诗歌部落 | 隆玲琼的诗

-

翰墨丹青 | 光影写就运河史诗

翰墨丹青 | 光影写就运河史诗

登录

登录