目录

快速导航-

第一文本 | 课文的倒影

第一文本 | 课文的倒影

-

第一文本 | 共情的,共鸣的

第一文本 | 共情的,共鸣的

-

第一文本 | 经典文学符号重释中情感代码的意义及其限度

第一文本 | 经典文学符号重释中情感代码的意义及其限度

-

在现场 | 龙楼或《广陵散》大序

在现场 | 龙楼或《广陵散》大序

-

在现场 | 句子与光线

在现场 | 句子与光线

-

在现场 | 流水之鉴

在现场 | 流水之鉴

-

在现场 | 水在水中

在现场 | 水在水中

-

在现场 | 寂静的下午

在现场 | 寂静的下午

-

在现场 | 汉简里的故乡

在现场 | 汉简里的故乡

-

在现场 | 繁音起舞

在现场 | 繁音起舞

-

交叉地带 | 大地上落下一场暖雪

交叉地带 | 大地上落下一场暖雪

-

交叉地带 | 盐

交叉地带 | 盐

-

交叉地带 | 来自夏天的告别

交叉地带 | 来自夏天的告别

-

交叉地带 | 演出(外一章)

交叉地带 | 演出(外一章)

-

交叉地带 | 路环:船人街记事(外二章)

交叉地带 | 路环:船人街记事(外二章)

-

交叉地带 | 色彩

交叉地带 | 色彩

-

交叉地带 | 蝉的生死观(外一章)

交叉地带 | 蝉的生死观(外一章)

-

交叉地带 | 冬日(外一章)

交叉地带 | 冬日(外一章)

-

银河系 | 打开家乡的书页

银河系 | 打开家乡的书页

-

银河系 | 故城记事

银河系 | 故城记事

-

银河系 | 与外婆茶无关的地方

银河系 | 与外婆茶无关的地方

-

银河系 | 魏塘走笔

银河系 | 魏塘走笔

-

银河系 | 插曲(外三章)

银河系 | 插曲(外三章)

-

银河系 | 三星堆,青铜神树(外一章)

银河系 | 三星堆,青铜神树(外一章)

-

银河系 | 早春

银河系 | 早春

-

诗话 | “四走”:对诗与远方的深情回望

诗话 | “四走”:对诗与远方的深情回望

-

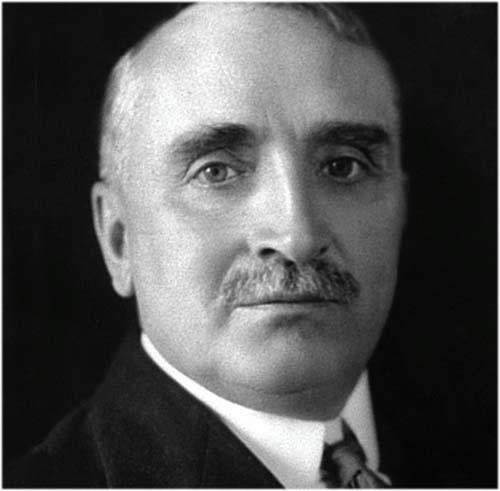

译介 | 克洛岱尔作品

译介 | 克洛岱尔作品

登录

登录