目录

快速导航-

研究论文 | 融合人工智能气象模型的热带气旋路径集成预报技术研究

研究论文 | 融合人工智能气象模型的热带气旋路径集成预报技术研究

-

研究论文 | 鲁中地区复杂下垫面对一次干环境强对流天气的影响分析

研究论文 | 鲁中地区复杂下垫面对一次干环境强对流天气的影响分析

-

研究论文 | 一次短时强降水的相控阵阵列天气雷达探测分析

研究论文 | 一次短时强降水的相控阵阵列天气雷达探测分析

-

研究论文 | ENSO与东亚地区平流层臭氧的联系及其影响机制

研究论文 | ENSO与东亚地区平流层臭氧的联系及其影响机制

-

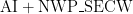

研究论文 | 佛山新机场建成对局地雾及低云影响的数值模拟分析

研究论文 | 佛山新机场建成对局地雾及低云影响的数值模拟分析

-

研究论文 | 基于多源观测资料的2023年3月22日山东沙尘暴天气特征分析

研究论文 | 基于多源观测资料的2023年3月22日山东沙尘暴天气特征分析

-

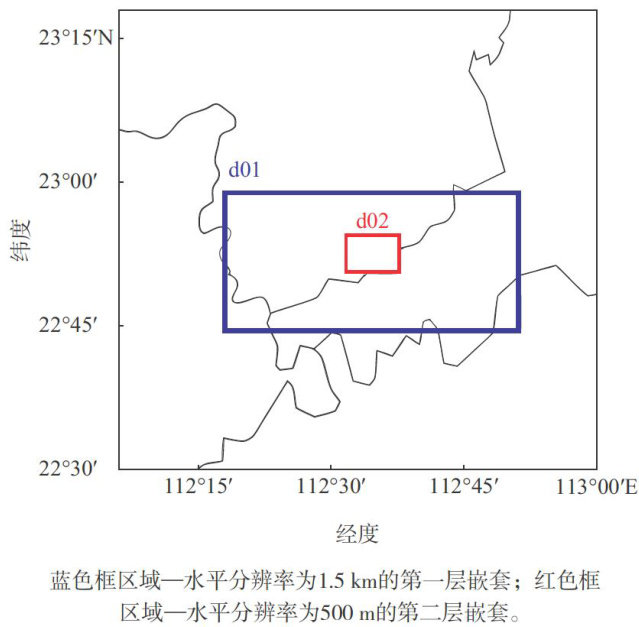

研究论文 | 沙尘天气对廊坊空气污染的影响分析

研究论文 | 沙尘天气对廊坊空气污染的影响分析

-

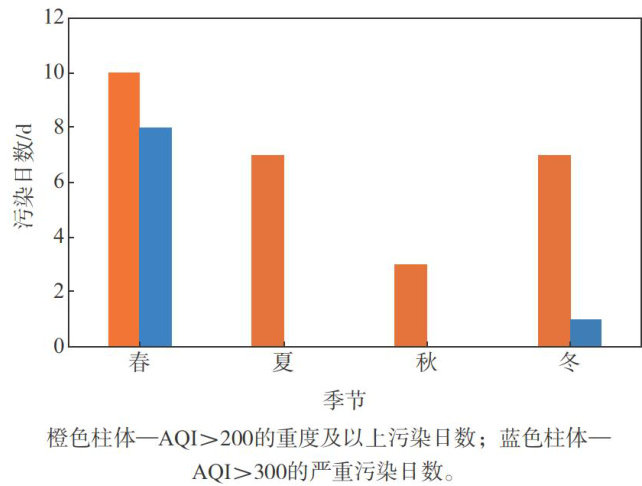

研究论文 | 基于降水适宜度的金银花气象指数保险纯费率厘定

研究论文 | 基于降水适宜度的金银花气象指数保险纯费率厘定

-

研究论文 | CMA-CPEFS模式产品在贵州飞机增雨作业中的适用性检验

研究论文 | CMA-CPEFS模式产品在贵州飞机增雨作业中的适用性检验

-

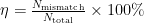

研究论文 | 2023年夏季山东降水异常特征及成因分析

研究论文 | 2023年夏季山东降水异常特征及成因分析

-

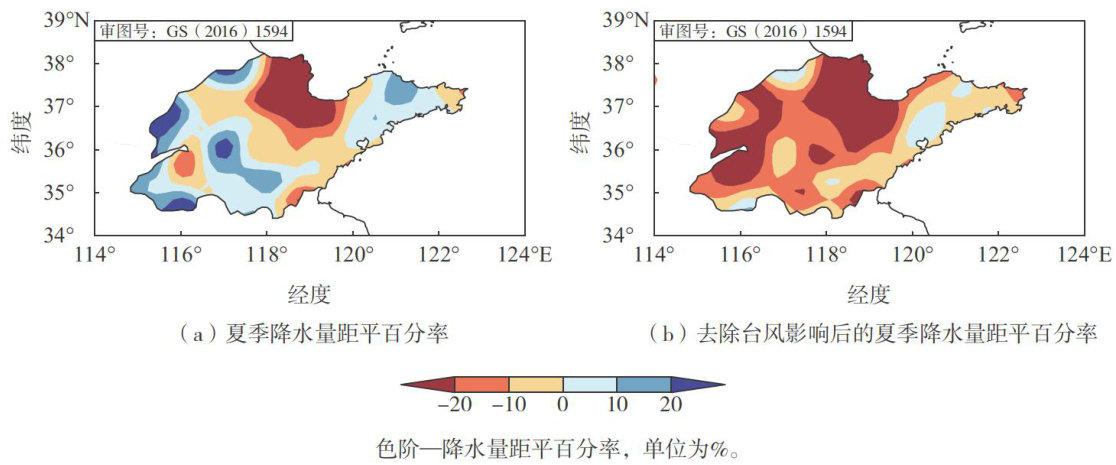

研究论文 | CMIP6气候模式对山东极端气温的模拟评估及未来情景预估

研究论文 | CMIP6气候模式对山东极端气温的模拟评估及未来情景预估

-

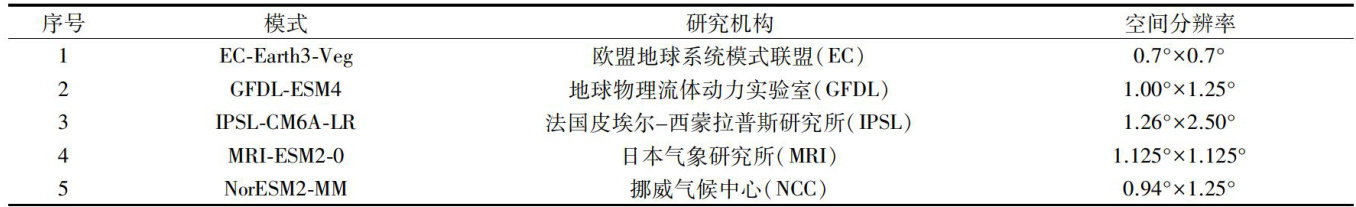

研究论文 | 皖西南地区E601B型蒸发量日变化及影响因素分析

研究论文 | 皖西南地区E601B型蒸发量日变化及影响因素分析

-

研究论文 | DXC1型视程障碍现象仪性能评估及与天气条件关系

研究论文 | DXC1型视程障碍现象仪性能评估及与天气条件关系

-

研究论文 | 盘古气象模型在山东的预报检验和评估初探

研究论文 | 盘古气象模型在山东的预报检验和评估初探

-

研究论文 | 滨州市台风灾害风险评估与区划

研究论文 | 滨州市台风灾害风险评估与区划

范围的臭氧含量呈显著正相关。(2)ENSO通过产生的Rossby波活动异常影响东亚地区平流层,其导致的Rossby波活动异常以平流层低层影响为主,正相位在低纬度伴随Rossby波上传,并通过由热带中东太平洋至东亚地区的西北向波通量异常影响东亚地区。波活动使得东亚地区的大气进行经向移动和垂直运动,导致此区域臭氧含量与分布异常。(3)研究发现ENSO与东亚地区平流层臭氧的关系在1979—2021年存在年代际变化,其原因是2个时期臭氧和海面温度在空间上的关联形态发生改变。

范围的臭氧含量呈显著正相关。(2)ENSO通过产生的Rossby波活动异常影响东亚地区平流层,其导致的Rossby波活动异常以平流层低层影响为主,正相位在低纬度伴随Rossby波上传,并通过由热带中东太平洋至东亚地区的西北向波通量异常影响东亚地区。波活动使得东亚地区的大气进行经向移动和垂直运动,导致此区域臭氧含量与分布异常。(3)研究发现ENSO与东亚地区平流层臭氧的关系在1979—2021年存在年代际变化,其原因是2个时期臭氧和海面温度在空间上的关联形态发生改变。

登录

登录