目录

快速导航-

原创精品 | 致敬老主任徐怀中

原创精品 | 致敬老主任徐怀中

-

原创精品 | 天津来的陈政委

原创精品 | 天津来的陈政委

-

原创精品 | 黑陶散文小辑

原创精品 | 黑陶散文小辑

-

原创精品 | 初恋的风筝

原创精品 | 初恋的风筝

-

原创精品 | 我来到你的城市

原创精品 | 我来到你的城市

-

原创精品 | 沉船,抗日!

原创精品 | 沉船,抗日!

-

原创精品 | 父亲的花生地

原创精品 | 父亲的花生地

-

原创精品 | 酒酿的乡愁

原创精品 | 酒酿的乡愁

-

原创精品 | 贤妻家中宝

原创精品 | 贤妻家中宝

-

原创精品 | 鼾声

原创精品 | 鼾声

-

原创精品 | 一把二胡两根弦

原创精品 | 一把二胡两根弦

-

原创精品 | 年猪背后的味道

原创精品 | 年猪背后的味道

-

原创精品 | 琴鱼

原创精品 | 琴鱼

-

原创精品 | 燕去来兮

原创精品 | 燕去来兮

-

原创精品 | 我家有狗叫来喜

原创精品 | 我家有狗叫来喜

-

原创精品 | 忧伤的夏季

原创精品 | 忧伤的夏季

-

原创精品 | 梁老倌

原创精品 | 梁老倌

-

原创精品 | 回家

原创精品 | 回家

-

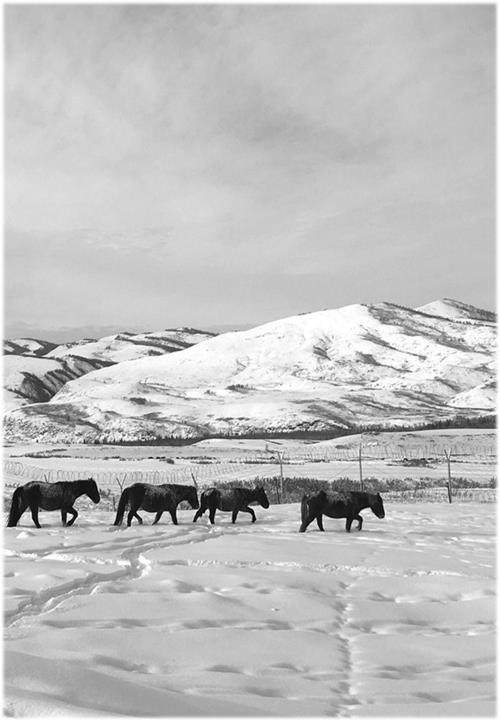

静观山水 | 哈巴河的雪

静观山水 | 哈巴河的雪

-

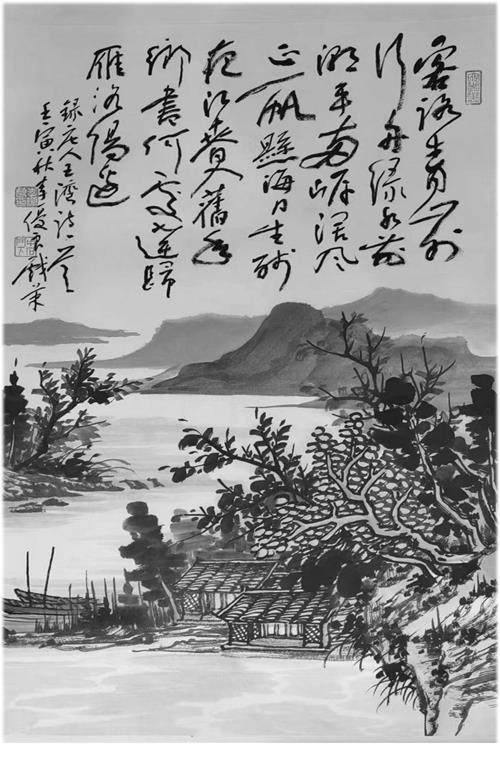

静观山水 | 从嘉山到明光

静观山水 | 从嘉山到明光

-

静观山水 | 巴黎印象

静观山水 | 巴黎印象

-

静观山水 | 家乡那片油茶林

静观山水 | 家乡那片油茶林

-

静观山水 | 宫保鸡

静观山水 | 宫保鸡

-

静观山水 | 我的弟弟

静观山水 | 我的弟弟

-

精短美文 | 那个漆黑的夜晚

精短美文 | 那个漆黑的夜晚

-

精短美文 | 心愿

精短美文 | 心愿

-

精短美文 | 老人的板车和狗

精短美文 | 老人的板车和狗

-

精短美文 | 礼物

精短美文 | 礼物

-

精短美文 | 老蔡

精短美文 | 老蔡

-

精短美文 | 等一场初雪

精短美文 | 等一场初雪

-

精短美文 | 一场不期而遇的雪

精短美文 | 一场不期而遇的雪

-

精短美文 | 不是一片湖

精短美文 | 不是一片湖

-

精短美文 | 影子

精短美文 | 影子

-

精短美文 | 遗产

精短美文 | 遗产

-

精短美文 | 秋裤的味道

精短美文 | 秋裤的味道

-

精短美文 | 我的音乐梦想

精短美文 | 我的音乐梦想

-

精短美文 | 回甘

精短美文 | 回甘

-

精短美文 | 儿时欢乐的天堂

精短美文 | 儿时欢乐的天堂

-

精短美文 | 从春天的一树花开始

精短美文 | 从春天的一树花开始

-

精短美文 | 父亲的笛子

精短美文 | 父亲的笛子

-

精短美文 | 鹭歌

精短美文 | 鹭歌

-

精短美文 | 美醉了的蟹爪兰

精短美文 | 美醉了的蟹爪兰

-

精短美文 | 赠你一枚翡翠色的春天

精短美文 | 赠你一枚翡翠色的春天

-

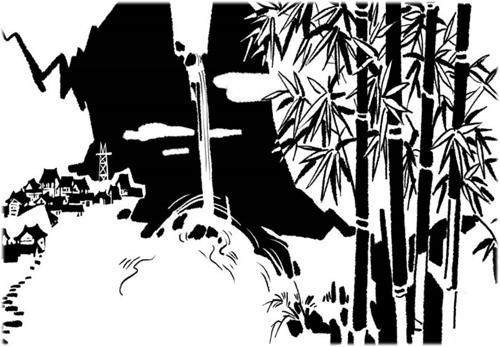

精短美文 | 榜上竹海赛仙游

精短美文 | 榜上竹海赛仙游

-

精短美文 | 白色的精灵

精短美文 | 白色的精灵

-

精短美文 | 山野响起马达声

精短美文 | 山野响起马达声

-

精短美文 | 娘从未走远

精短美文 | 娘从未走远

-

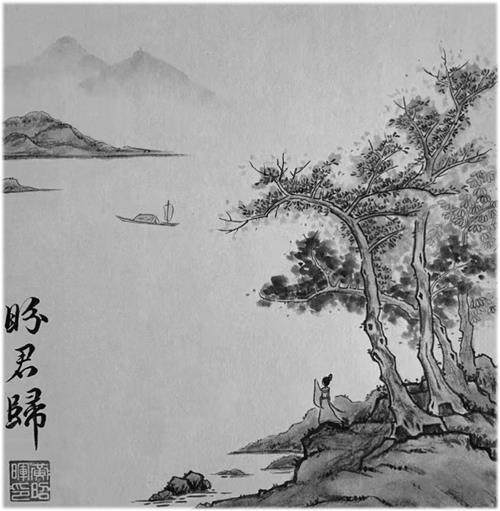

精短美文 | 出塞的昭君

精短美文 | 出塞的昭君

-

精短美文 | 那些名字

精短美文 | 那些名字

-

精短美文 | 等待

精短美文 | 等待

-

校园小作家 | 黄瓜里的秘密

校园小作家 | 黄瓜里的秘密

-

校园小作家 | 走进俄罗斯平民家

校园小作家 | 走进俄罗斯平民家

-

校园小作家 | 人心

校园小作家 | 人心

-

校园小作家 | 老家的地图

校园小作家 | 老家的地图

登录

登录