目录

快速导航-

中篇小说 | 我的苏六娘

中篇小说 | 我的苏六娘

-

新声 | 采 绿

新声 | 采 绿

-

新声 | 让时光绿意婆娑地悠长

新声 | 让时光绿意婆娑地悠长

-

新声 | 文化视域下的日常书写

新声 | 文化视域下的日常书写

-

短篇小说 | 婚 事

短篇小说 | 婚 事

-

短篇小说 | 玉 兔

短篇小说 | 玉 兔

-

短篇小说 | 咬 合

短篇小说 | 咬 合

-

小小说 | 雾

小小说 | 雾

-

小小说 | 套

小小说 | 套

-

散文随笔 | 城市农夫

散文随笔 | 城市农夫

-

散文随笔 | 中年渡

散文随笔 | 中年渡

-

散文随笔 | 自由泳

散文随笔 | 自由泳

-

散文随笔 | 老婚俗

散文随笔 | 老婚俗

-

散文随笔 | 山野邻居

散文随笔 | 山野邻居

-

生态文学 | 向山野

生态文学 | 向山野

-

生态文学 | 王家沙窝纪事

生态文学 | 王家沙窝纪事

-

生态文学 | 对一棵青草保持最初的敬意(组诗)

生态文学 | 对一棵青草保持最初的敬意(组诗)

-

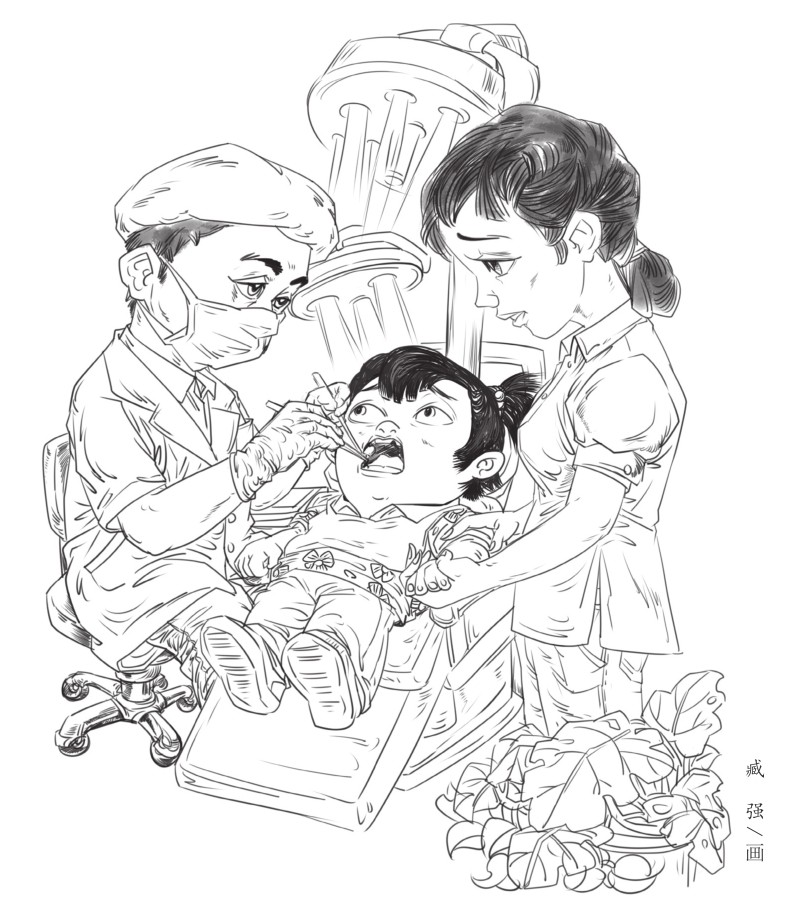

全国大学生创意写作联展 | 碎 齿

全国大学生创意写作联展 | 碎 齿

-

全国大学生创意写作联展 | 迁

全国大学生创意写作联展 | 迁

-

全国大学生创意写作联展 | 化石与浪潮:写作技艺的两个隐喻

全国大学生创意写作联展 | 化石与浪潮:写作技艺的两个隐喻

-

诗歌 | 大海及其他(组诗)

诗歌 | 大海及其他(组诗)

-

诗歌 | 今晚,我在另一个城市(组诗)

诗歌 | 今晚,我在另一个城市(组诗)

-

诗歌 | 黎 明(组诗)

诗歌 | 黎 明(组诗)

-

诗歌 | 短诗小辑

诗歌 | 短诗小辑

登录

登录