目录

快速导航-

本刊特稿 | 适应高质量发展的经济体制改革研究

本刊特稿 | 适应高质量发展的经济体制改革研究

-

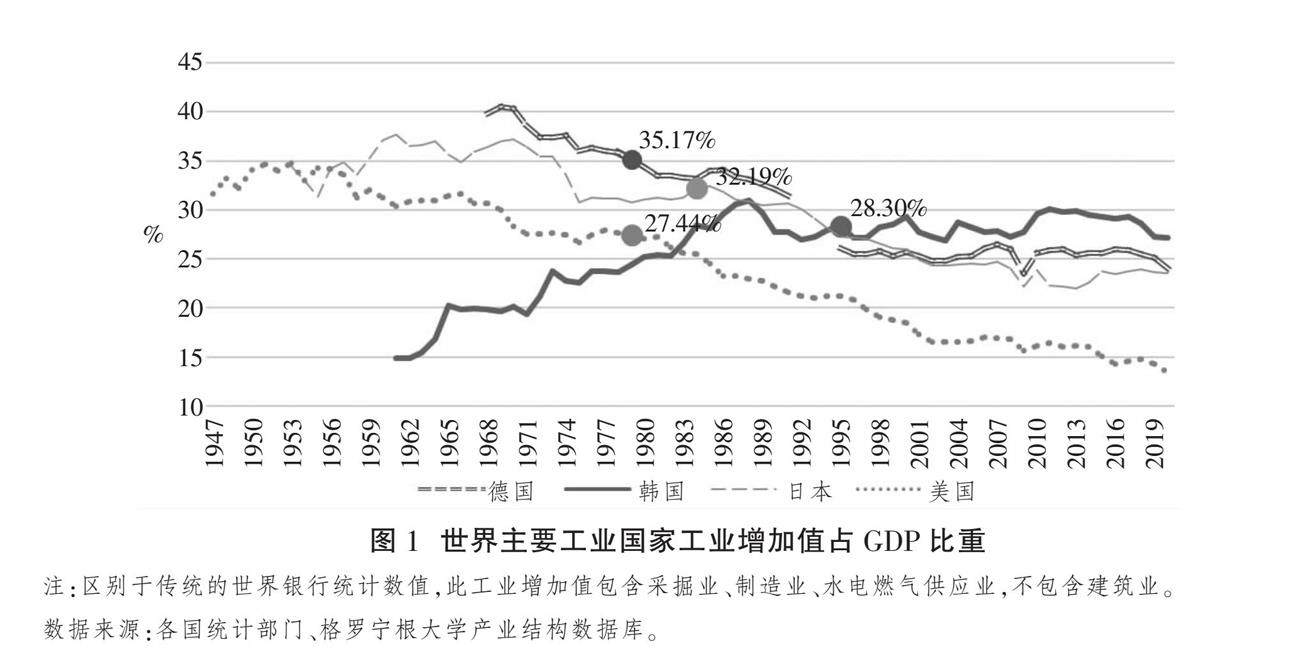

本刊特稿 | “十五五”时期中国工业比重合理区间探析

本刊特稿 | “十五五”时期中国工业比重合理区间探析

-

进一步全面深化改革研究专栏 | 以进一步全面深化改革 推动形成新型生产关系

进一步全面深化改革研究专栏 | 以进一步全面深化改革 推动形成新型生产关系

-

进一步全面深化改革研究专栏 | 高质量发展视阈下现代税收制度的多维效应与改革取向

进一步全面深化改革研究专栏 | 高质量发展视阈下现代税收制度的多维效应与改革取向

-

新质生产力研究专栏 | 新质生产力赋能农业经济韧性提升:理论逻辑、现实挑战与实践路径

新质生产力研究专栏 | 新质生产力赋能农业经济韧性提升:理论逻辑、现实挑战与实践路径

-

新质生产力研究专栏 | 新质生产力助力民营经济高质量发展的内在逻辑和策略选择

新质生产力研究专栏 | 新质生产力助力民营经济高质量发展的内在逻辑和策略选择

-

新质生产力研究专栏 | 数字赋能对现代化产业体系建设的影响

新质生产力研究专栏 | 数字赋能对现代化产业体系建设的影响

-

新质生产力研究专栏 | 金融集聚对经济高质量发展的影响效应与机制分析

新质生产力研究专栏 | 金融集聚对经济高质量发展的影响效应与机制分析

-

农业经济 | 乡村振兴中的市场、企业与政府

农业经济 | 乡村振兴中的市场、企业与政府

-

农业经济 | 以城乡融合发展促进共同富裕的作用机理及推进路向

农业经济 | 以城乡融合发展促进共同富裕的作用机理及推进路向

-

公共管理 | 数字技术赋能基层治理的运行机理及改革进路

公共管理 | 数字技术赋能基层治理的运行机理及改革进路

登录

登录