目录

快速导航-

卷首语 | 请给我一天的时光无所事事

卷首语 | 请给我一天的时光无所事事

-

青春筑星海 梦想扬风帆 | 这群“00后”为何爱上与古人对话

青春筑星海 梦想扬风帆 | 这群“00后”为何爱上与古人对话

-

青春筑星海 梦想扬风帆 | 吃的中国史

青春筑星海 梦想扬风帆 | 吃的中国史

-

青春筑星海 梦想扬风帆 | 毕业后,我带中国文化走向世界

青春筑星海 梦想扬风帆 | 毕业后,我带中国文化走向世界

-

青春筑星海 梦想扬风帆 | 名字里头有乾坤

青春筑星海 梦想扬风帆 | 名字里头有乾坤

-

成长 | 夜空中最亮的星

成长 | 夜空中最亮的星

-

成长 | 一间看得见海的房子

成长 | 一间看得见海的房子

-

成长 | 南枝生北叶

成长 | 南枝生北叶

-

成长 | 青花瓷与钴蓝

成长 | 青花瓷与钴蓝

-

成长 | 我与强迫症的抗争

成长 | 我与强迫症的抗争

-

成长 | 我不再等待夸奖

成长 | 我不再等待夸奖

-

成长 | 别后再相逢

成长 | 别后再相逢

-

成长 | 一条鱼怎样游向大海

成长 | 一条鱼怎样游向大海

-

成长 | 芝心王国

成长 | 芝心王国

-

成长 | 来日纵使千千阙歌

成长 | 来日纵使千千阙歌

-

天下 | 茶杯中的风暴

天下 | 茶杯中的风暴

-

天下 | 什么?诺贝尔物理学奖颁给了“穿墙术”

天下 | 什么?诺贝尔物理学奖颁给了“穿墙术”

-

天下 | 《名侦探柯南》里的医学知识

天下 | 《名侦探柯南》里的医学知识

-

天下 | 企鹅便便“造云”记

天下 | 企鹅便便“造云”记

-

天下 | 原来跳水这么危险

天下 | 原来跳水这么危险

-

天下 | 古人的“制造智慧”

天下 | 古人的“制造智慧”

-

天下 | 创意

天下 | 创意

-

天下 | 为何动物的颜色总是上深下浅

天下 | 为何动物的颜色总是上深下浅

-

天下 | 影视剧里的冰块、台球都可能是假的

天下 | 影视剧里的冰块、台球都可能是假的

-

天下 | 拇指和大脑,可能是“一起”长大的

天下 | 拇指和大脑,可能是“一起”长大的

-

天下 | 哪儿都美不过菜市场

天下 | 哪儿都美不过菜市场

-

读写 | 三个秘密

读写 | 三个秘密

-

读写 | 成长是永不停息的河流

读写 | 成长是永不停息的河流

-

读写 | 创作的乐趣

读写 | 创作的乐趣

-

读写 | 阅读是一种孤独

读写 | 阅读是一种孤独

-

读写 | 父亲肩上的我

读写 | 父亲肩上的我

-

读写 | 我的身体里住着大象和老鼠

读写 | 我的身体里住着大象和老鼠

-

读写 | 离开一个地方再回来

读写 | 离开一个地方再回来

-

读写 | 言论

读写 | 言论

-

读写 | 又少又远

读写 | 又少又远

-

读写 | 写作是直觉的重建

读写 | 写作是直觉的重建

-

读写 | 就像撒下一粒种子

读写 | 就像撒下一粒种子

-

读写 | 摘抄本

读写 | 摘抄本

-

读写 | 博纳尔:用色彩重新定义日常

读写 | 博纳尔:用色彩重新定义日常

-

世相 | 爱一只具体的鸟

世相 | 爱一只具体的鸟

-

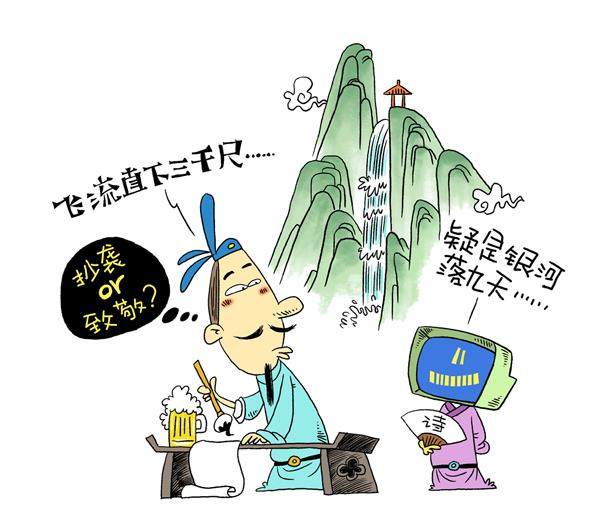

世相 | 李白会害怕AI吗

世相 | 李白会害怕AI吗

-

世相 | 知道了就代表懂了吗

世相 | 知道了就代表懂了吗

-

世相 | 味蕾遗落在旧时光

世相 | 味蕾遗落在旧时光

-

世相 | 攀登也是一种创作

世相 | 攀登也是一种创作

-

世相 | 儿子青春期了,我时而捂嘴,时而窒息

世相 | 儿子青春期了,我时而捂嘴,时而窒息

-

世相 | 幽默

世相 | 幽默

-

互动 | 爱自己,才是青春里最酷的事

互动 | 爱自己,才是青春里最酷的事

-

互动 | 那只叫“黄望鳅”的橘猫

互动 | 那只叫“黄望鳅”的橘猫

-

互动 | 留白的艺术

互动 | 留白的艺术

-

互动 | 奎尼

互动 | 奎尼

-

互动 | 夏日的午后

互动 | 夏日的午后

-

互动 | 我有一个秘密

互动 | 我有一个秘密

-

互动 | 看故事的人变成讲故事的人

互动 | 看故事的人变成讲故事的人

登录

登录