- 全部分类/

- 农业与职业/

- 编辑之友

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

特稿 | 新闻宣传和网络舆论一体化管理:学理支撑与实践路径

特稿 | 新闻宣传和网络舆论一体化管理:学理支撑与实践路径

-

专题 | 出版数据的法权构造与规范建制

专题 | 出版数据的法权构造与规范建制

-

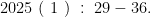

专题 | 出版数据资产化的演进逻辑、现实困境及法治进路

专题 | 出版数据资产化的演进逻辑、现实困境及法治进路

-

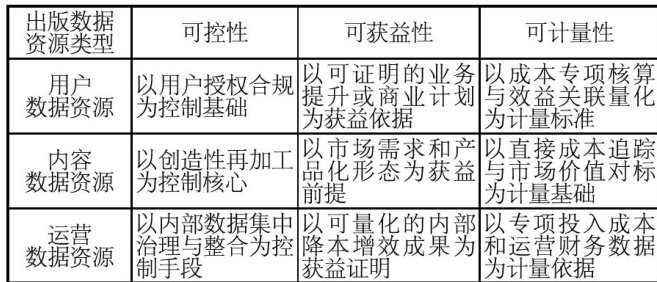

专题 | 出版全球化背景下学术大数据的资源开发与风险应对

专题 | 出版全球化背景下学术大数据的资源开发与风险应对

-

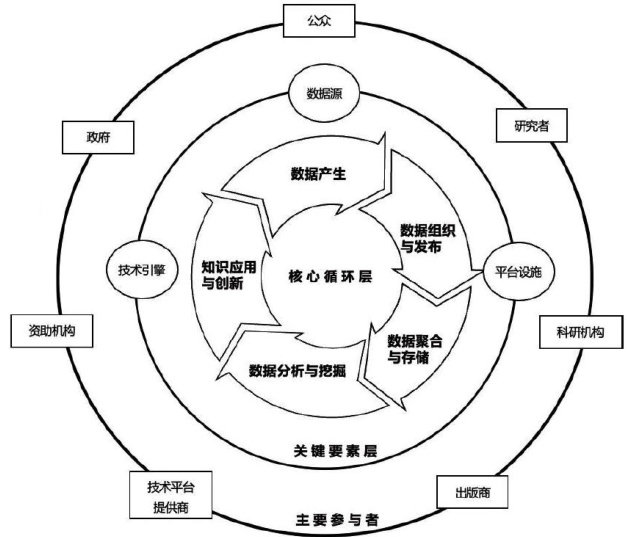

出版 | “活力”之物:数智基础设施如何塑造出版业的未来

出版 | “活力”之物:数智基础设施如何塑造出版业的未来

-

出版 | 版本叙事的意义锚定与跨文化反思:以文化“变异”为视角

出版 | 版本叙事的意义锚定与跨文化反思:以文化“变异”为视角

-

传媒 | 论“情感真实”

传媒 | 论“情感真实”

-

传媒 | 从情感劳动到情感剥削:人工智能亲密关系中的资本逻辑与主体性危机

传媒 | 从情感劳动到情感剥削:人工智能亲密关系中的资本逻辑与主体性危机

-

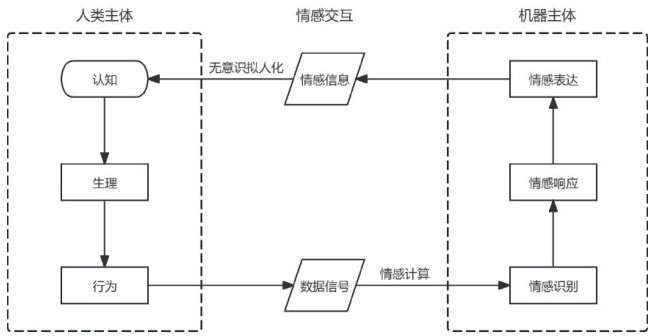

传媒 | 从CASA到MASA:大语言模型创新人机情感交互模式研究

传媒 | 从CASA到MASA:大语言模型创新人机情感交互模式研究

-

传媒 | 中华优秀传统文化与新闻舆论工作能力关系研究

传媒 | 中华优秀传统文化与新闻舆论工作能力关系研究

-

传媒 | 信息化社会数字劳动研究的媒介化视角及其理论范式

传媒 | 信息化社会数字劳动研究的媒介化视角及其理论范式

-

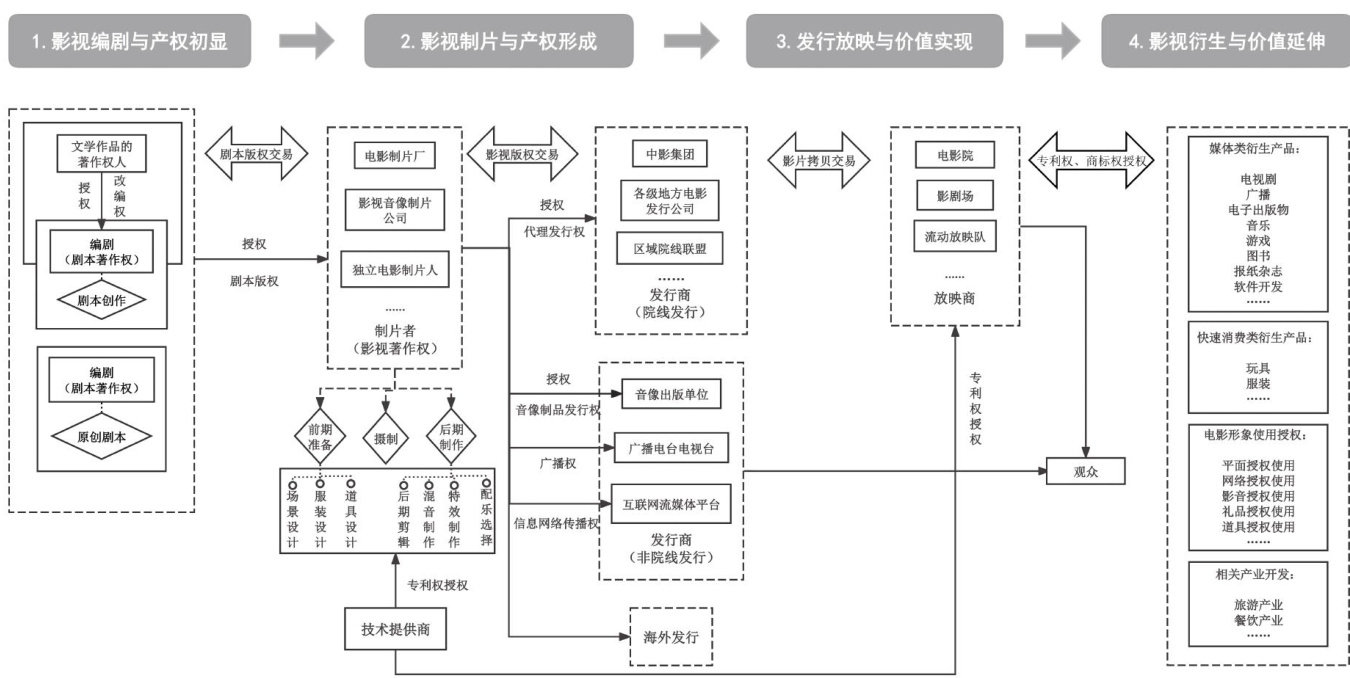

版权 | 从“链”到“网”:智能时代影视作品产权价值实现模式的演进研究

版权 | 从“链”到“网”:智能时代影视作品产权价值实现模式的演进研究

登录

登录