目录

快速导航-

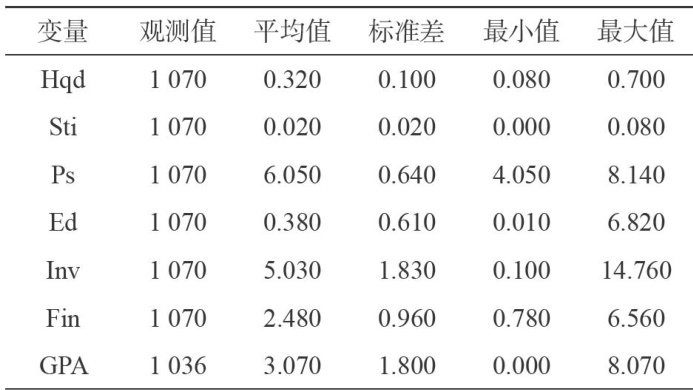

长江经济带发展 | 科技创新赋能经济高质量发展的理论逻辑与实证检验

长江经济带发展 | 科技创新赋能经济高质量发展的理论逻辑与实证检验

-

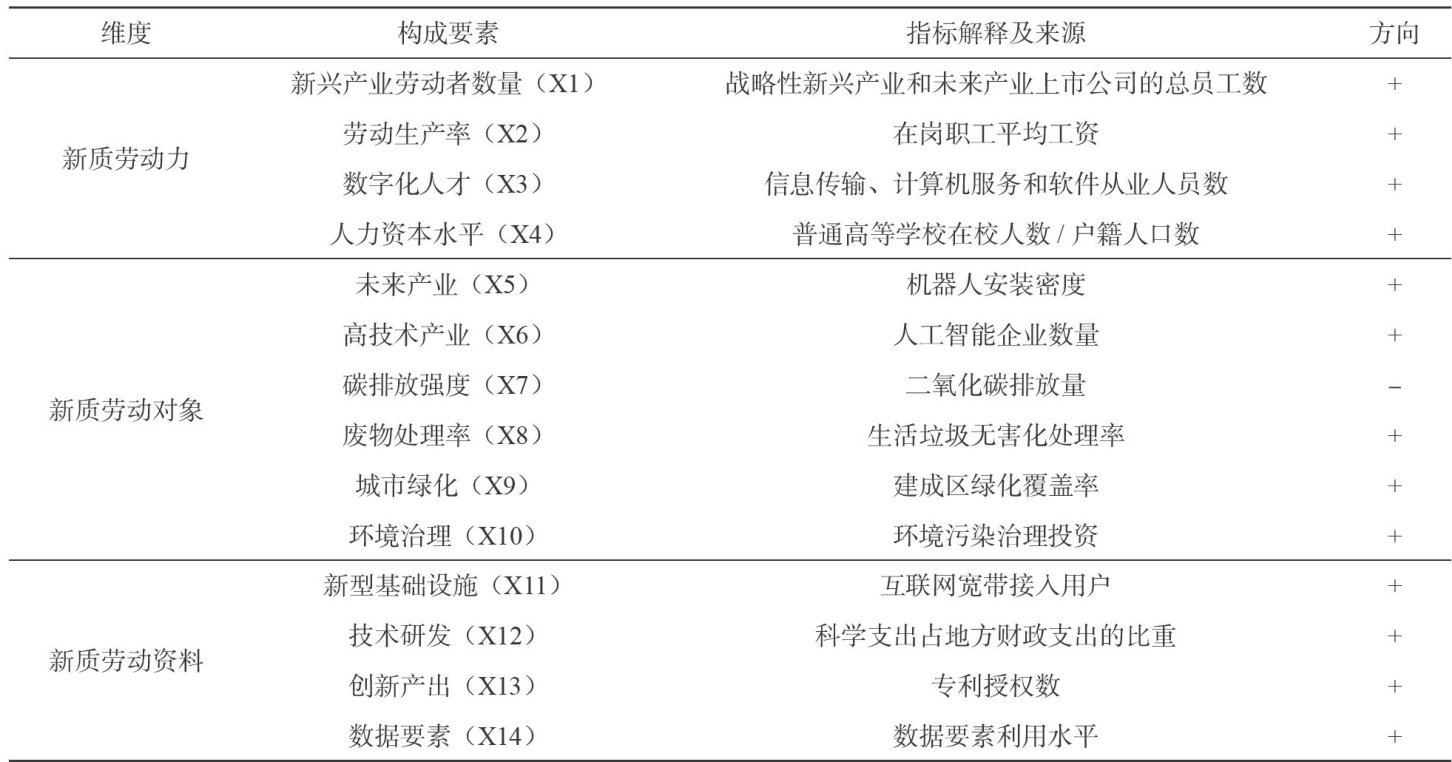

长江经济带发展 | 长江经济带新质生产力发展水平综合评价及障碍因子研究

长江经济带发展 | 长江经济带新质生产力发展水平综合评价及障碍因子研究

-

长江经济带发展 | 环境规制对区域经济增长的影响

长江经济带发展 | 环境规制对区域经济增长的影响

-

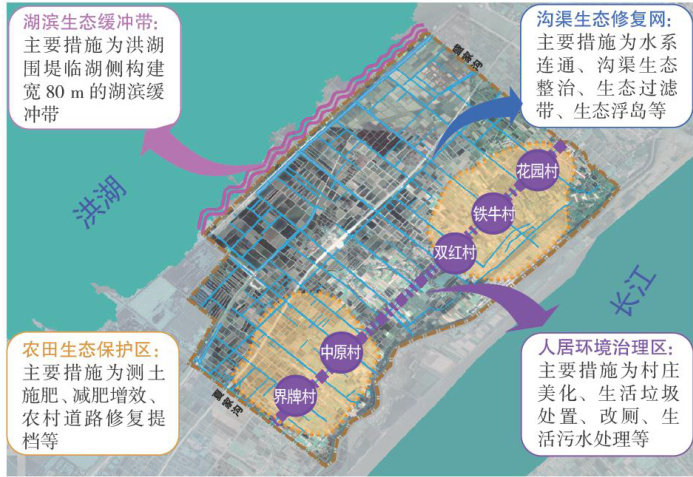

生态环境 | 江汉平原河网区典型小流域综合治理模式探索

生态环境 | 江汉平原河网区典型小流域综合治理模式探索

-

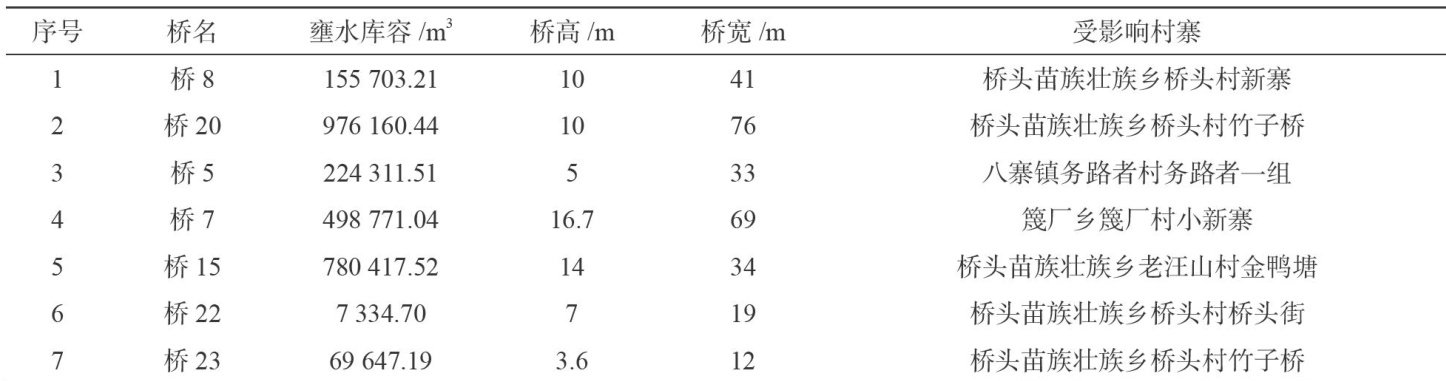

防灾减灾 | 山洪灾害风险隐患识别与影响分析

防灾减灾 | 山洪灾害风险隐患识别与影响分析

-

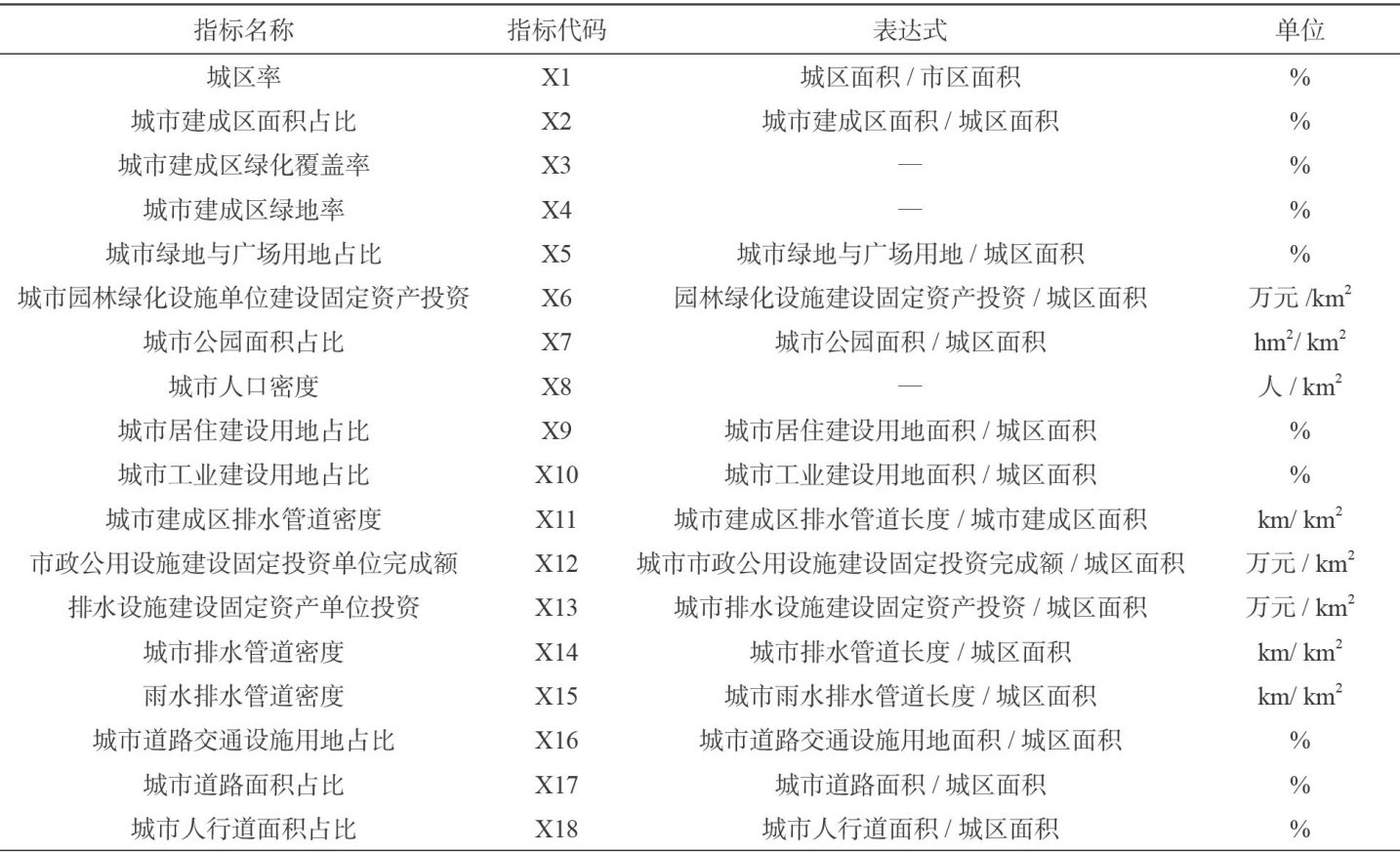

防灾减灾 | 基于熵权TOPSIS法的城市抗涝韧性评估

防灾减灾 | 基于熵权TOPSIS法的城市抗涝韧性评估

-

新能源 | 内河港口综合能源系统规划方法研究

新能源 | 内河港口综合能源系统规划方法研究

-

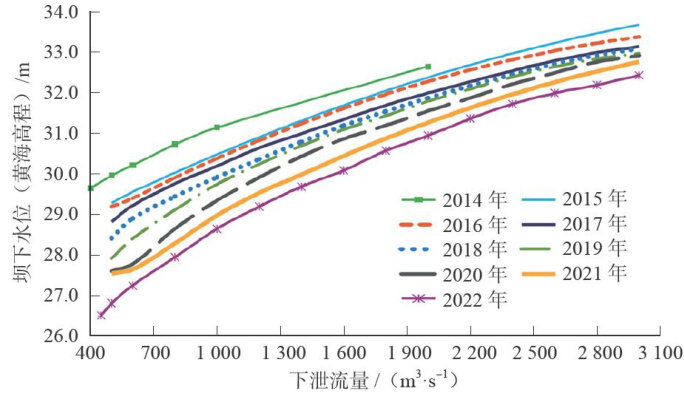

工程技术 | 应对河床下切的鱼道改造方案

工程技术 | 应对河床下切的鱼道改造方案

-

工程技术 | TBM施工蚀变岩隧洞连续侵限洞段处理方案

工程技术 | TBM施工蚀变岩隧洞连续侵限洞段处理方案

-

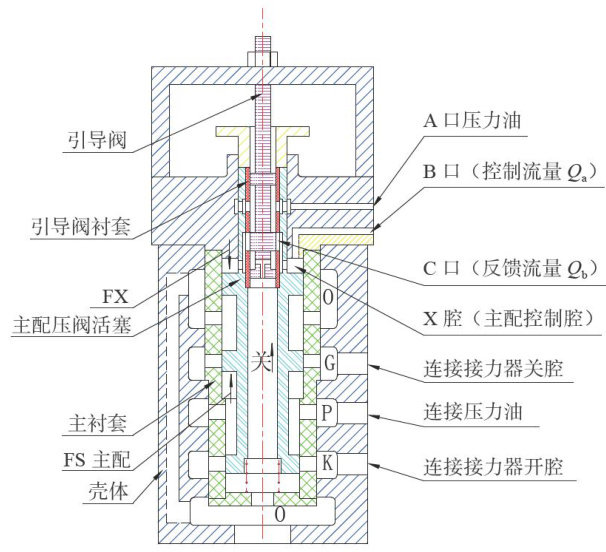

工程技术 | 巨型贯流式水轮机调速系统在银江水电站的应用

工程技术 | 巨型贯流式水轮机调速系统在银江水电站的应用

-

工程技术 | 页岩气废水成分分析及预处理技术研究

工程技术 | 页岩气废水成分分析及预处理技术研究

-

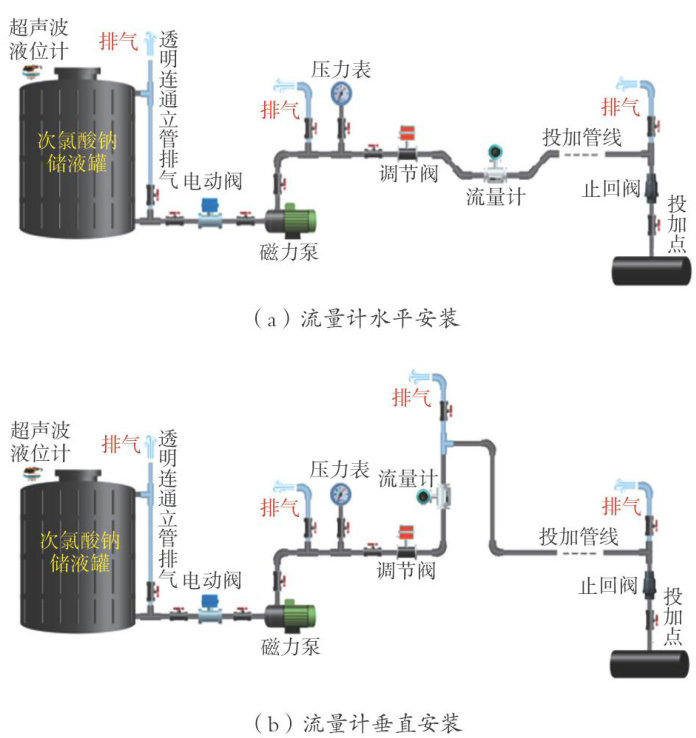

工程技术 | 一种自动排气装置在自来水厂次氯酸钠投加管线中的应用

工程技术 | 一种自动排气装置在自来水厂次氯酸钠投加管线中的应用

-

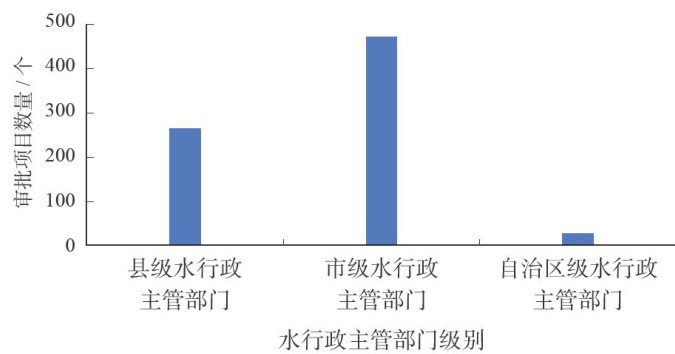

建设管理 | 西藏自治区河道管理范围内建设项目审批及管理工作存在的问题及建议

建设管理 | 西藏自治区河道管理范围内建设项目审批及管理工作存在的问题及建议

-

建设管理 | 淠史杭灌区现代化改造建设实践与思考

建设管理 | 淠史杭灌区现代化改造建设实践与思考

-

建设管理 | 水文基础设施建设管理存在的问题与建议

建设管理 | 水文基础设施建设管理存在的问题与建议

-

社会经济 | 高质量发展背景下产业结构升级对能源效率的影响

社会经济 | 高质量发展背景下产业结构升级对能源效率的影响

-

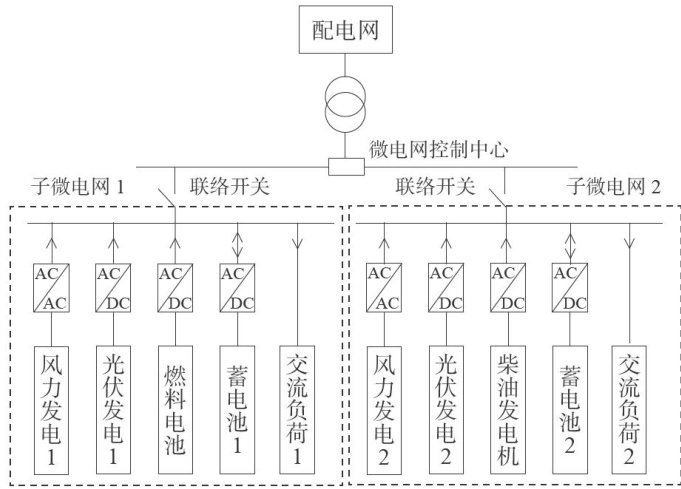

社会经济 | 计及多种运行成本的微网群经济优化调度

社会经济 | 计及多种运行成本的微网群经济优化调度

-

社会经济 | 长江流域环境犯罪中恢复性司法适用困境与优化路径

社会经济 | 长江流域环境犯罪中恢复性司法适用困境与优化路径

-

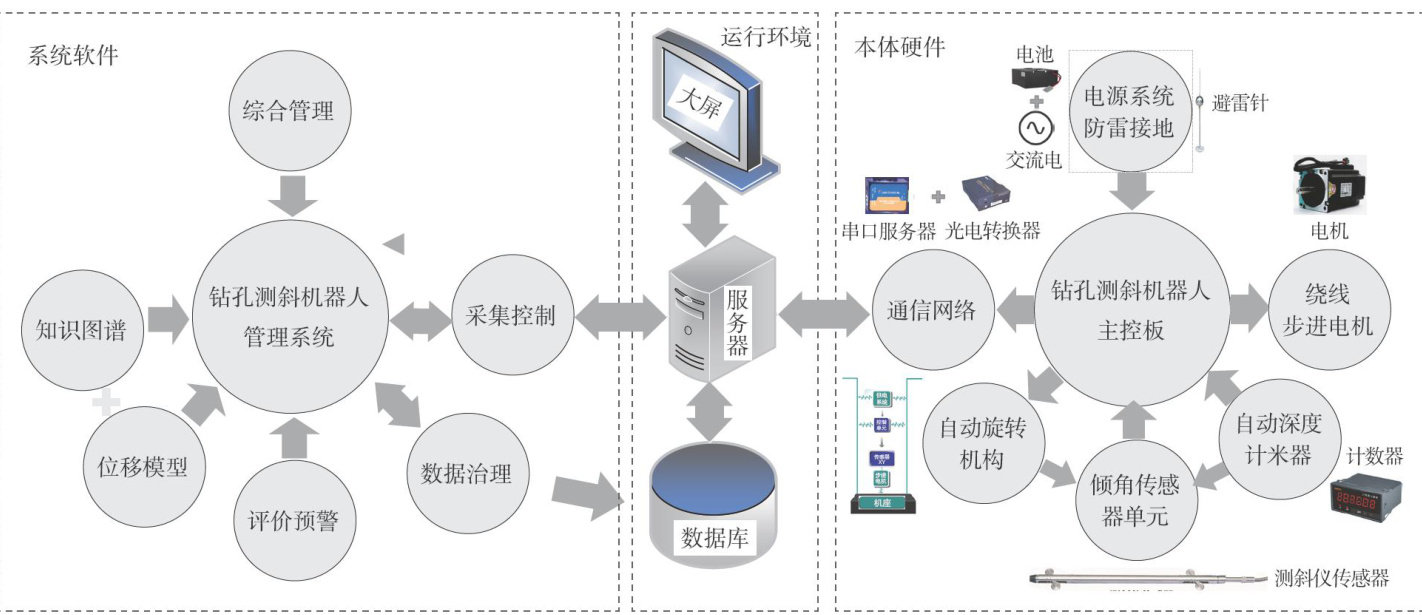

信息化建设 | 基于物联网的大坝边坡钻孔测斜机器人系统研发

信息化建设 | 基于物联网的大坝边坡钻孔测斜机器人系统研发

-

信息化建设 | 奎屯河引水工程数字孪生防洪“四预”系统研究

信息化建设 | 奎屯河引水工程数字孪生防洪“四预”系统研究

登录

登录