- 全部分类/

- 文学文摘/

- 小品文选刊·印象大同

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

卷首 | 敬畏自然

卷首 | 敬畏自然

-

感悟 | 睡眠与劳动

感悟 | 睡眠与劳动

-

感悟 | 朋友是一种没名没分的关系

感悟 | 朋友是一种没名没分的关系

-

感悟 | 少年尝尽愁滋味

感悟 | 少年尝尽愁滋味

-

思维 | 谈谈人生如何

思维 | 谈谈人生如何

-

思维 | 微不足道

思维 | 微不足道

-

思维 | 关于想象力的一些废话

思维 | 关于想象力的一些废话

-

思维 | 做人最难的事

思维 | 做人最难的事

-

知道 | 散文的篇幅

知道 | 散文的篇幅

-

知道 | 读日本,想中国

知道 | 读日本,想中国

-

知道 | 为读而读,有损身心健康

知道 | 为读而读,有损身心健康

-

知道 | 中国人的人品观

知道 | 中国人的人品观

-

城坊 | 上海记

城坊 | 上海记

-

城坊 | 城里的瓦尔登湖

城坊 | 城里的瓦尔登湖

-

城坊 | 高悬在城市上空的明镜

城坊 | 高悬在城市上空的明镜

-

城坊 | 城市不是没有秋天

城坊 | 城市不是没有秋天

-

视野 | 在今晚的月亮里,你看见了谁(外一章)

视野 | 在今晚的月亮里,你看见了谁(外一章)

-

视野 | 小黄花的 “七十二变

视野 | 小黄花的 “七十二变

-

视野 | 雪中残荷

视野 | 雪中残荷

-

视野 | 残障世界的守护人

视野 | 残障世界的守护人

-

百态 | 人言多可畏

百态 | 人言多可畏

-

百态 | 借钱的境界

百态 | 借钱的境界

-

百态 | 车痕里的光阴札记

百态 | 车痕里的光阴札记

-

百态 | 我们总是戴着角色的面具生活

百态 | 我们总是戴着角色的面具生活

-

边声 | 历史这条河的反光

边声 | 历史这条河的反光

-

边声 | 迟语花开

边声 | 迟语花开

-

边声 | 岁月留痕

边声 | 岁月留痕

-

边声 | MP时代

边声 | MP时代

-

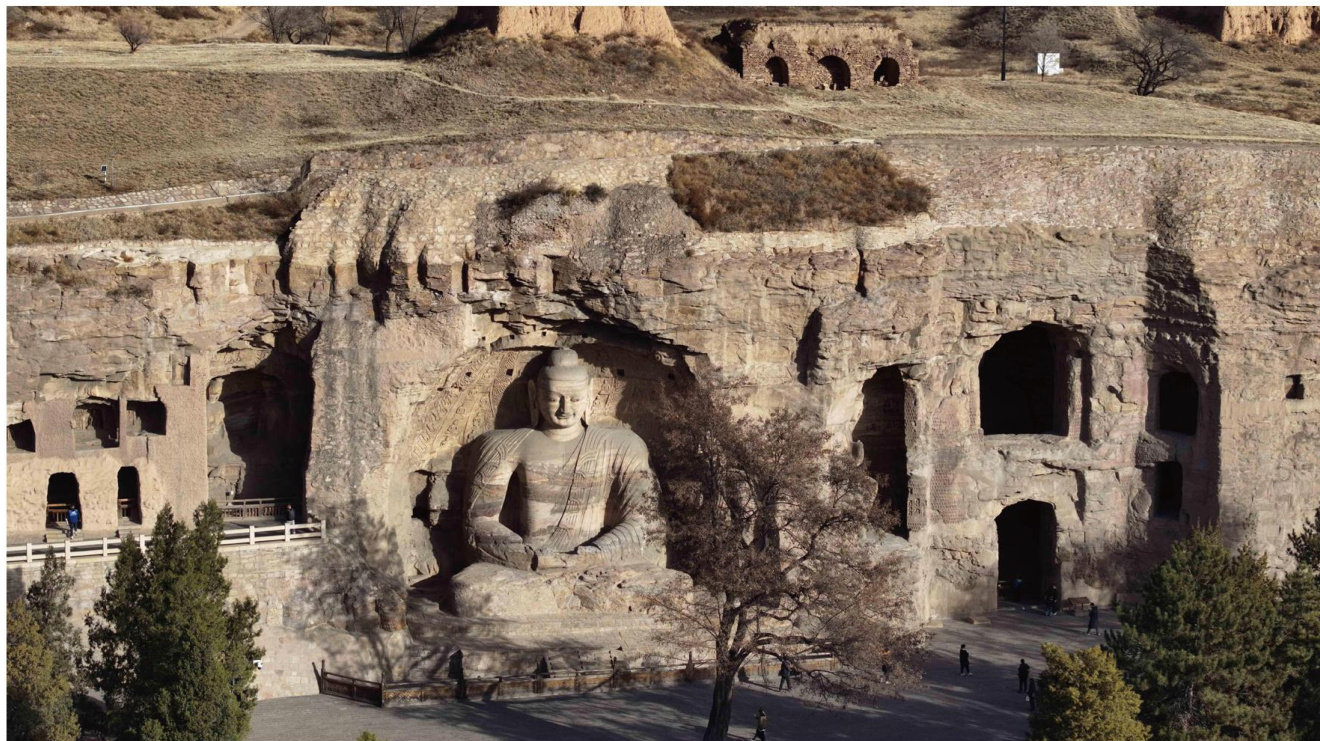

大同大不同 | 大云冈

大同大不同 | 大云冈

-

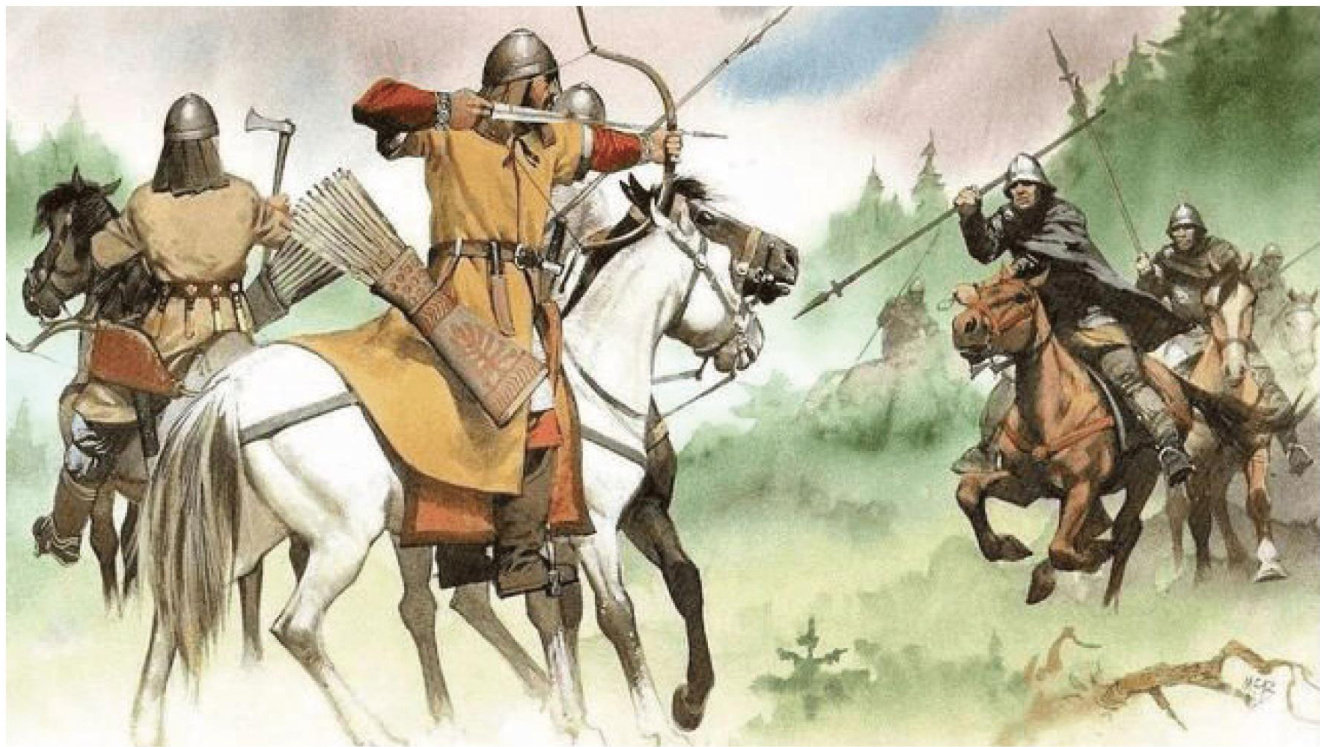

大同大不同 | 长城是故乡

大同大不同 | 长城是故乡

-

大同大不同 | 云冈脚下有清流

大同大不同 | 云冈脚下有清流

-

大同大不同 | 大夫与文人的重叠

大同大不同 | 大夫与文人的重叠

登录

登录