目录

快速导航-

专题 | 全国汽标委电器分委会2025年第一次标准审查会议在成都成功召开

专题 | 全国汽标委电器分委会2025年第一次标准审查会议在成都成功召开

-

专题 | 从外资垄断到国产替代广州信征开启高效发展新篇章

专题 | 从外资垄断到国产替代广州信征开启高效发展新篇章

-

行业聚焦 | 新能源汽车充电技术的智能化发展及其应用

行业聚焦 | 新能源汽车充电技术的智能化发展及其应用

-

行业聚焦 | 新能源汽车驱动电机性能提升方法研究

行业聚焦 | 新能源汽车驱动电机性能提升方法研究

-

行业聚焦 | 一种混合动力车辆低SOC工况集成式热管理控制方法

行业聚焦 | 一种混合动力车辆低SOC工况集成式热管理控制方法

-

行业聚焦 | 绿色环保背景下新能源电池研究进展

行业聚焦 | 绿色环保背景下新能源电池研究进展

-

行业聚焦 | 新能源汽车驱动系统中的机电一体化技术应用

行业聚焦 | 新能源汽车驱动系统中的机电一体化技术应用

-

行业聚焦 | 新能源汽车换电模式关键技术

行业聚焦 | 新能源汽车换电模式关键技术

-

行业聚焦 | 新能源汽车充电系统能量均衡与稳定性研究

行业聚焦 | 新能源汽车充电系统能量均衡与稳定性研究

-

行业聚焦 | 新能源汽车三电系统功能安全技术要点分析

行业聚焦 | 新能源汽车三电系统功能安全技术要点分析

-

行业聚焦 | 新能源汽车电子诊断技术研究

行业聚焦 | 新能源汽车电子诊断技术研究

-

行业聚焦 | 新能源汽车自适应巡航系统诊断技术

行业聚焦 | 新能源汽车自适应巡航系统诊断技术

-

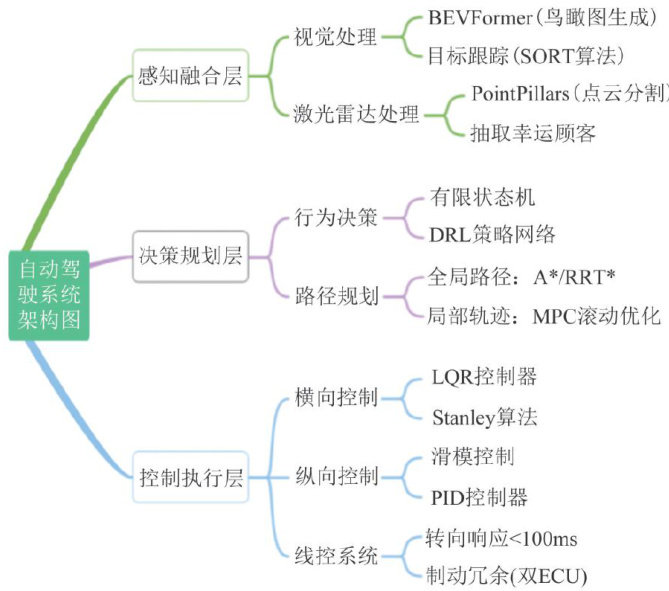

行业聚焦 | 自动驾驶环境感知技术在智能网联汽车中的应用

行业聚焦 | 自动驾驶环境感知技术在智能网联汽车中的应用

-

行业聚焦 | 智能汽车电子电气架构技术研究

行业聚焦 | 智能汽车电子电气架构技术研究

-

行业聚焦 | 基于VR/AR技术的汽车虚拟设计与评估研究

行业聚焦 | 基于VR/AR技术的汽车虚拟设计与评估研究

-

行业聚焦 | 智能网联汽车自动泊车系统测试标准研究

行业聚焦 | 智能网联汽车自动泊车系统测试标准研究

-

行业聚焦 | 汽车ECU在智能驾驶中的作用与技术革新

行业聚焦 | 汽车ECU在智能驾驶中的作用与技术革新

-

行业聚焦 | 基于图像识别的汽车车道偏移监测技术研究

行业聚焦 | 基于图像识别的汽车车道偏移监测技术研究

-

行业聚焦 | 基于STC15单片机的智能小车监测系统设计

行业聚焦 | 基于STC15单片机的智能小车监测系统设计

-

行业聚焦 | 计算机视觉在智能汽车环境感知中的应用

行业聚焦 | 计算机视觉在智能汽车环境感知中的应用

-

行业聚焦 | 车联网技术在智能汽车电器中的远程控制与管理应用

行业聚焦 | 车联网技术在智能汽车电器中的远程控制与管理应用

-

行业聚焦 | 人工智能在自动驾驶技术中的应用与挑战

行业聚焦 | 人工智能在自动驾驶技术中的应用与挑战

-

行业聚焦 | 一种专用于雾天图像处理的智能算法

行业聚焦 | 一种专用于雾天图像处理的智能算法

-

行业聚焦 | 计算机视觉在汽车碰撞预警系统中的应用

行业聚焦 | 计算机视觉在汽车碰撞预警系统中的应用

-

行业聚焦 | 智能网联汽车车载以太网诊断方法研究

行业聚焦 | 智能网联汽车车载以太网诊断方法研究

-

技术交流 | 特种车辆空调系统优化方案

技术交流 | 特种车辆空调系统优化方案

-

技术交流 | 基于大数据的驾驶行为安全评估技术的应用研究

技术交流 | 基于大数据的驾驶行为安全评估技术的应用研究

-

技术交流 | 新型消防车辆重卡底盘技术研究

技术交流 | 新型消防车辆重卡底盘技术研究

-

技术交流 | 基于CANFD的域控制器Bootloader系统设计

技术交流 | 基于CANFD的域控制器Bootloader系统设计

-

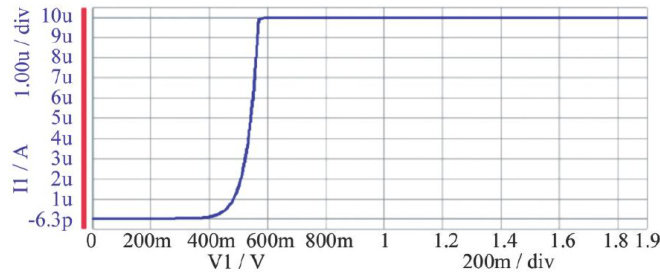

技术交流 | 车载MCU复位电路设计

技术交流 | 车载MCU复位电路设计

-

技术交流 | 浅谈甲醇燃料汽车的双燃料供给系统

技术交流 | 浅谈甲醇燃料汽车的双燃料供给系统

-

技术交流 | 汽车一键启动开关的设计与开发研究

技术交流 | 汽车一键启动开关的设计与开发研究

-

技术交流 | 永磁同步电机不同极槽配合的电磁噪声研究

技术交流 | 永磁同步电机不同极槽配合的电磁噪声研究

-

技术交流 | 一种板级异构核间多模通信的软硬件设计方法

技术交流 | 一种板级异构核间多模通信的软硬件设计方法

-

技术交流 | 微卡驱动桥桥壳的设计研究

技术交流 | 微卡驱动桥桥壳的设计研究

-

技术交流 | 车辆驾驶噪声的多普勒效应研究

技术交流 | 车辆驾驶噪声的多普勒效应研究

-

技术交流 | 一种基于BCM控制的迎宾灯效系统设计方案

技术交流 | 一种基于BCM控制的迎宾灯效系统设计方案

-

技术交流 | 汽车发动机轴承端盖挤压成形工艺研究

技术交流 | 汽车发动机轴承端盖挤压成形工艺研究

-

技术交流 | 基于ANSYS客车驱动桥齿轮副的应力分析

技术交流 | 基于ANSYS客车驱动桥齿轮副的应力分析

-

技术交流 | 汽车发动机螺旋伞齿轮热锻模具设计

技术交流 | 汽车发动机螺旋伞齿轮热锻模具设计

-

技术交流 | 汽车减速器外壳凸缘零件损伤因子与应力分析研究

技术交流 | 汽车减速器外壳凸缘零件损伤因子与应力分析研究

-

技术交流 | 汽车低速测距报警与辅助制动系统设计

技术交流 | 汽车低速测距报警与辅助制动系统设计

-

技术交流 | 浅谈拖车模式的工作原理

技术交流 | 浅谈拖车模式的工作原理

-

技术交流 | 基于PLC控制的汽车生产线自动化系统设计与实现

技术交流 | 基于PLC控制的汽车生产线自动化系统设计与实现

-

技术交流 | MEMS汽车压力传感器的长期稳定性测试与失效模式分析

技术交流 | MEMS汽车压力传感器的长期稳定性测试与失效模式分析

-

技术交流 | 小型卡车差速器的设计

技术交流 | 小型卡车差速器的设计

-

技术交流 | 车联网V2X技术与智能交通网络应用

技术交流 | 车联网V2X技术与智能交通网络应用

-

技术交流 | 汽车电动转向系统中的电机控制技术与可靠性分析

技术交流 | 汽车电动转向系统中的电机控制技术与可靠性分析

-

技术交流 | 河南省无人驾驶汽车立法规制研究

技术交流 | 河南省无人驾驶汽车立法规制研究

-

技术交流 | 汽车电器中基于大数据的实时监控系统设计与优化

技术交流 | 汽车电器中基于大数据的实时监控系统设计与优化

-

技术交流 | 人工智能驱动的汽车发动机性能优化分析

技术交流 | 人工智能驱动的汽车发动机性能优化分析

-

技术交流 | 基于数学建模的汽车发动机电子控制系统优化

技术交流 | 基于数学建模的汽车发动机电子控制系统优化

-

技术交流 | 汽车制造中机械焊接品质提升对策分析

技术交流 | 汽车制造中机械焊接品质提升对策分析

-

技术交流 | 基于数值模拟分析汽车发动机齿轮应力及模具磨损

技术交流 | 基于数值模拟分析汽车发动机齿轮应力及模具磨损

-

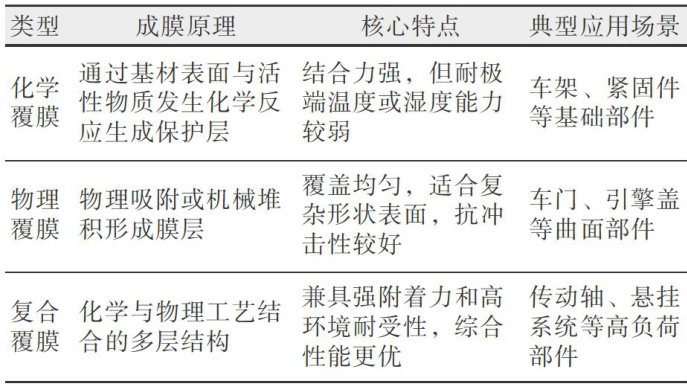

技术交流 | 新材料覆膜技术在汽车防腐蚀性能中的应用

技术交流 | 新材料覆膜技术在汽车防腐蚀性能中的应用

-

技术交流 | 一种便携式实车网络测试设备开发

技术交流 | 一种便携式实车网络测试设备开发

-

技术交流 | 汽车电子产品集成电路的失效分析

技术交流 | 汽车电子产品集成电路的失效分析

-

技术交流 | 道路车辆电气电子部件磁场抗扰度试验能力验证的研究

技术交流 | 道路车辆电气电子部件磁场抗扰度试验能力验证的研究

-

技术交流 | 2019款比亚迪秦EV故障诊断流程与排故思路

技术交流 | 2019款比亚迪秦EV故障诊断流程与排故思路

-

技术交流 | 比亚迪秦电动汽车高压互锁故障检修

技术交流 | 比亚迪秦电动汽车高压互锁故障检修

-

技术交流 | 驱动电机轴承异常磨损故障自动化预警与润滑

技术交流 | 驱动电机轴承异常磨损故障自动化预警与润滑

-

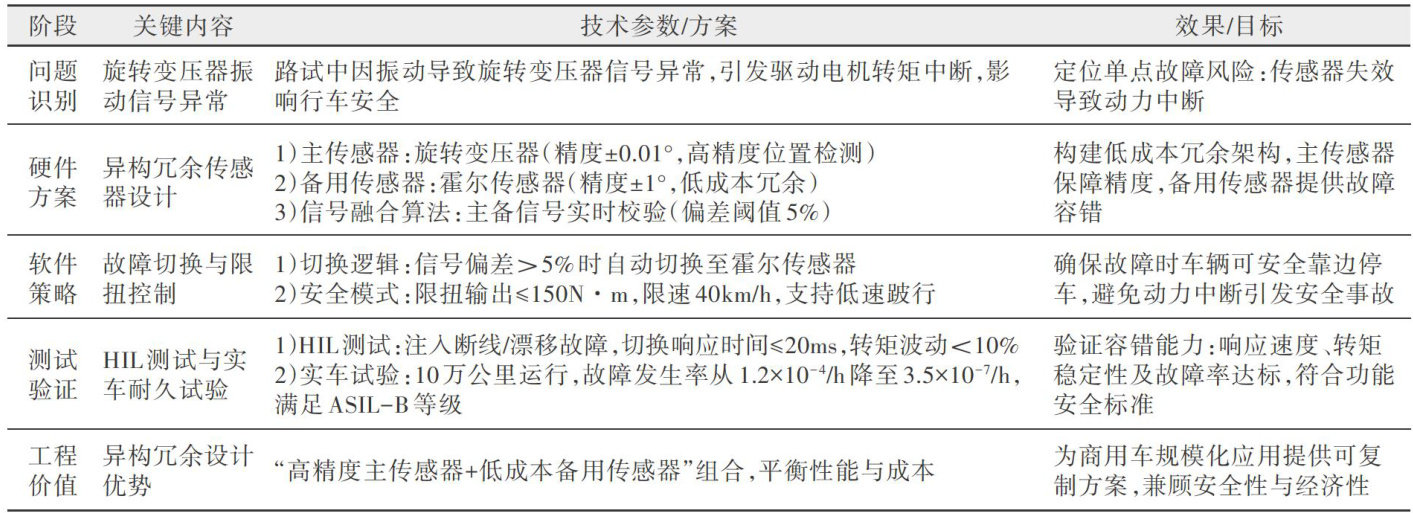

技术交流 | 电动汽车动力总成驱动电机及控制器故障

技术交流 | 电动汽车动力总成驱动电机及控制器故障

-

技术交流 | 汽车制动灯控制系统故障诊断分析以一汽大众迈腾B8L为例

技术交流 | 汽车制动灯控制系统故障诊断分析以一汽大众迈腾B8L为例

-

技术交流 | 比亚迪老款E5磷酸铁锂动力电池不均衡故障的研究

技术交流 | 比亚迪老款E5磷酸铁锂动力电池不均衡故障的研究

-

技术交流 | 新能源汽车电气系统中动力电池组异常分析及排除

技术交流 | 新能源汽车电气系统中动力电池组异常分析及排除

-

技术交流 | 汽车发电机磁极烧毁故障

技术交流 | 汽车发电机磁极烧毁故障

-

技术交流 | 传统汽车制造企业智能化转型路径研究

技术交流 | 传统汽车制造企业智能化转型路径研究

-

技术交流 | 节能减排技术在汽车零部件生产中的应用研究

技术交流 | 节能减排技术在汽车零部件生产中的应用研究

-

技术交流 | 防错技术在汽车总装工艺中的应用及提升

技术交流 | 防错技术在汽车总装工艺中的应用及提升

登录

登录